목각인형이 사는 작은 마을

2006-12-12

그 누구도 무수하게 버려지는 플라스틱 제품에 마음을 주거나 정성을 쏟지는 않는다. 단지 소비재에 불과한 사물에 마음을 주고 정성을 쏟으면 오히려 이상하다는 평을 들을 만한 인스턴트 시대에 살고 있으니, 피노키오를 깎아낸 제페토 할아버지처럼 말 없는 나무에 마음을 실어 호흡을 불어넣는 이를 만났을 때의 감흥은 더욱 각별해 진다. 얼굴을 붉히고 윙크를 하며 사람과 같은 섬세한 관절과 표정을 지닌 마리오네트를 제작하는 김종구씨와의 만남은 사람들에게 남다른 느낌을 준다. 그건 그의 작업이 시대를 역행하는 종류의 것이기 때문일지도 모른다.

취재| 남궁경 기자 (knamkung@jungle.co.kr)

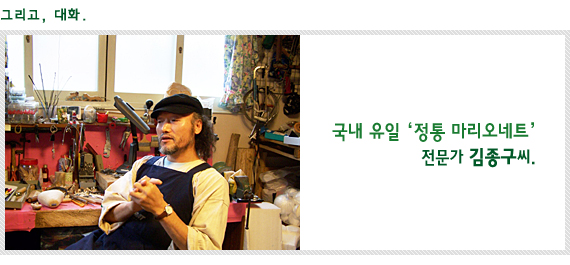

국내 유일의 목각인형 제작 전문가이자 극단을 이끄는 대표 김종구씨. 몸은 추워도 마음만은 따뜻할 것을 강력하게 요구하는 계절, 피노키오와 제페토 할아버지의 보금자리와도 같은 그의 작업실을 방문했다.

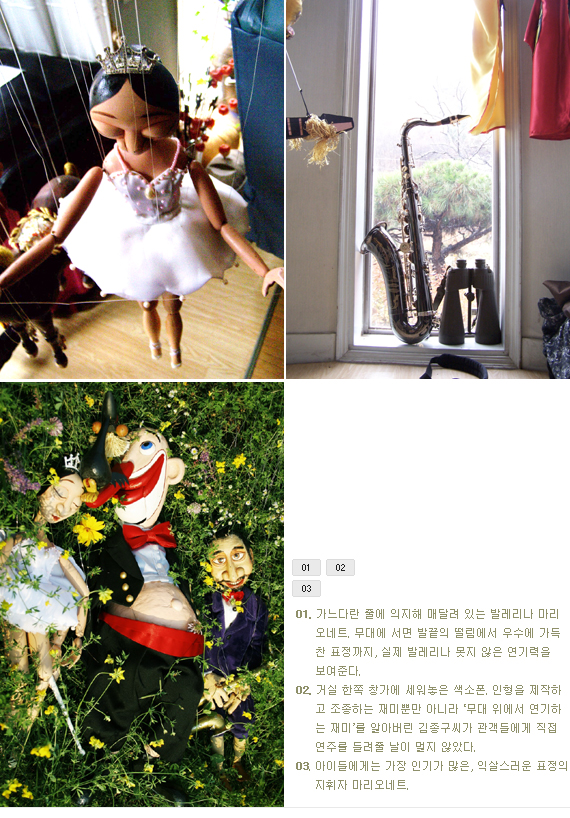

그가 세상에 내놓는 작품들을 정확하게 표현하려면 ‘목각인형’이 아닌 ‘마리오네트marionette’라는 명칭으로 불러야 옳다. 끈으로 조종하는 종류의 인형들을 총칭하는 마리오네트는 인형의 두 다리, 두 손, 두 어깨, 두 귀와 등의 총 9군데에 줄을 달아 공연하는 것이 가장 간단한 형태로, 줄을 더 달면 더욱 섬세하게 인형을 움직일 수 있다. 유럽의 마리오네트는 조종하기 가장 까다롭고 어려운 것으로 정평이 나 있으며, 어떤 마리오네트는 인간과 동물의 모든 행동을 흉내 낼 수 있다고. 이러한 정교한 마리오네트에 대한 유럽인들의 사랑은 대단한 것이어서 18세기에는 유명한 작곡가들의 작품을 연기한 마리오네트 오페라가 널리 유행하기도 했단다. 국내에서 유럽 정통 마리오네트를 제작하고 공연하는 이는 김종구씨가 유일하다.

그래서 그의 이름은, 그리고 그의 작업은 조금 생소하게 느껴질 지도 모른다. 그리고 그게 어쩌면 당연하다. 2002년 러시아 생 페테르부르크 국립연극대학 인형극학과에서 마리오네트를 공부하고 돌아온 뒤 그는 2년 간 산속에 칩거하며 나무를 깎아 마리오네트를 만들었다. 산 속에 위치한 그의 첫 번째 작업실 전경을 접했을 때 자연스럽게 피노키오와 제페토 할아버지가 떠올랐다. 무수한 나무와 톱밥에 둘러싸인 채 한 손에 나무 인형을 소중하게 안고 있는 모습이, 마치 제페토 할아버지가 아들 같은 피노키오를 안고 있는 것처럼 보였기 때문이다.

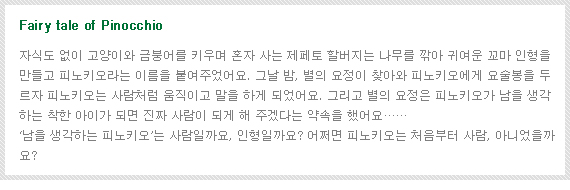

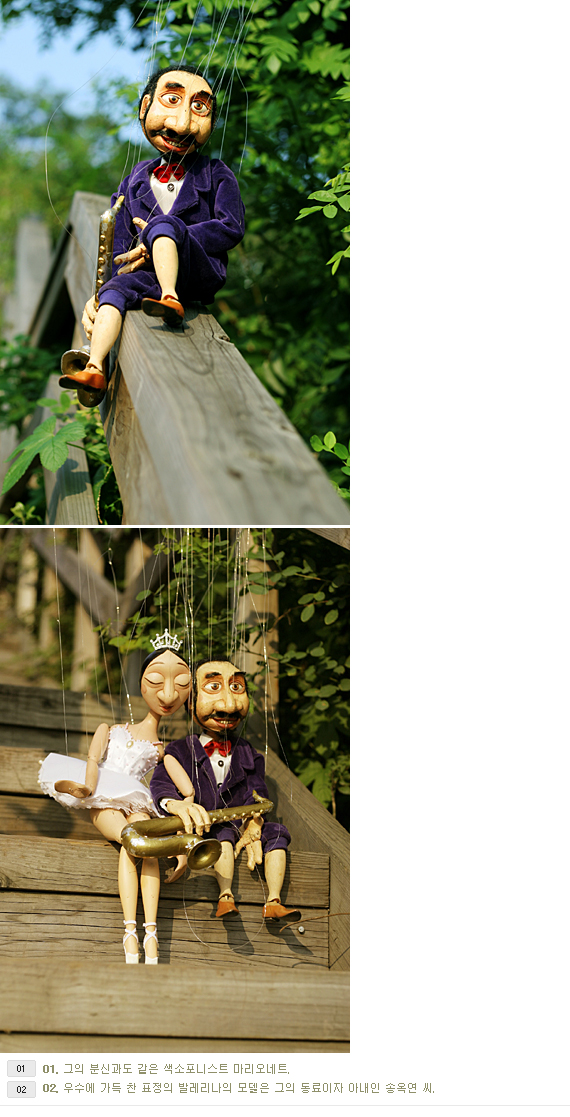

현재 경기도 광주시에 위치한 그의 작업실은 지천에 나무가 서있는 가운데 그림처럼 놓여있다. 문을 열고 들어서면 그의 분신인 색소폰 연주자 인형이 실제로 불고 있을 것만 같은 흥겨운 음악이 흘러나온다. 그의 ‘분신’이자 ‘재산’이자 ‘대표주자들’이 창가에 나란히 걸려있고, 그가 실제로 배우고 있는 색소폰이 기대어져 있다.

그의 작업실은 온통 나무와 톱밥, 그리고 거칠어 보이는 연장들로 가득 차 있다. 하나 같이 사연이 있어 보이는, 개성 있는 마리오네트들이 탄생하는 방이다. 연장만 보아도 아찔하지만 그의 손을 보면 잠시 할 말을 잊게 될 것이다. 울퉁불퉁한 건 말할 것도 없고 왼쪽 엄지손가락의 한 마디가 없다. 엄지손가락 한 마디 대신 현재 그의 ‘목각인형 콘서트’에 출연하는 주요 배역들을 얻었다.

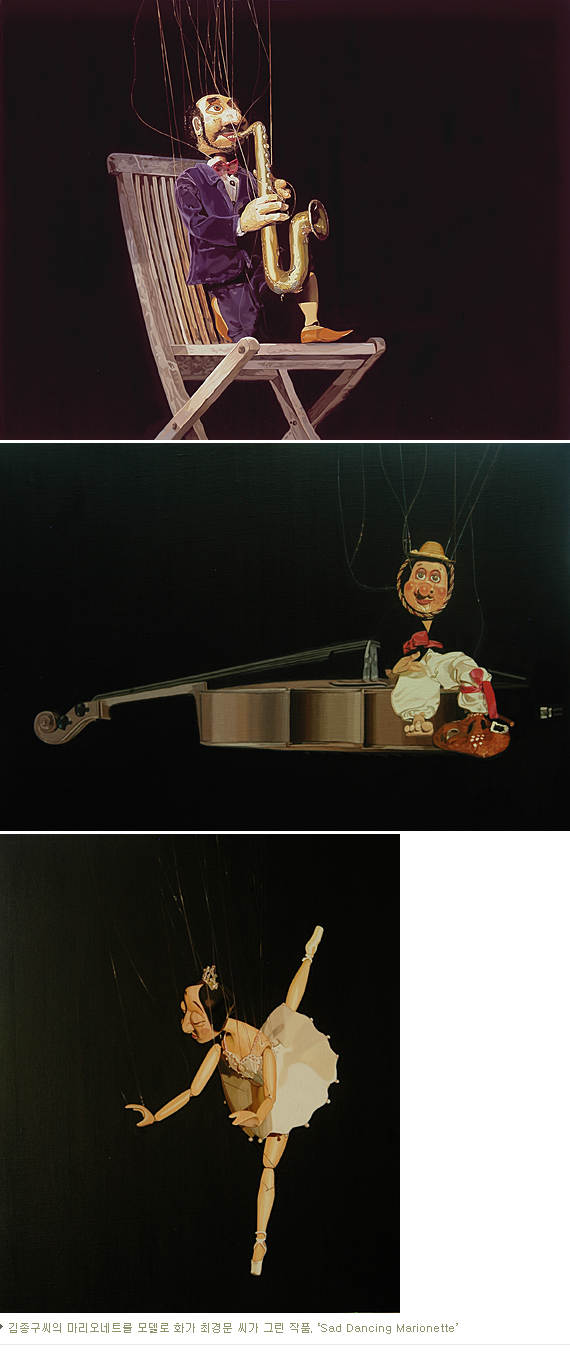

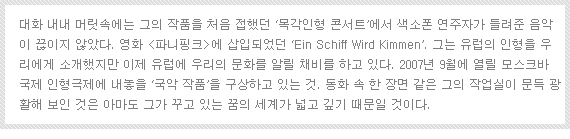

작업실을 둘러보다가 눈에 번쩍 뜨이는 것은 목각인형이 아닌 ‘그림’이다. 그림의 모델은 김종구씨의 마리오네트들, 맞다. 마치 마리오네트가 얌전하게 몸을 박아 만든 양 정교함이 살아 있고 생생하다. 이는 화가 최경문 씨가 그린 작품이다. 지난 2006년 9월, 인사동의 오프라 갤러리에서 ‘Sad Dancing Marionette’라는 전시회를 열기도 했다. 함부로 자신의 작품을 ‘대상’으로 내어주지 않는 김종구씨가 선뜻 화가의 부탁을 수락한 이유는 굳이 듣지 않아도 알 것만 같았다. 화폭 속에 담긴 마리오네트들은 단순히 인형 피사체로 놓여 있는 것이 아닌, 감정과 숨결을 지닌 생명체처럼 느껴진다.

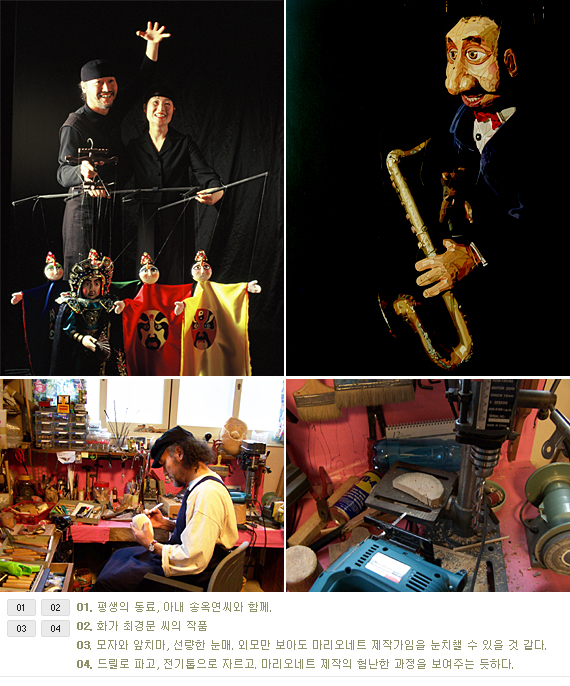

그가 만들어낸 작품들은 단순하게 예쁜 얼굴을 갖고 있지는 않다. 어떻게 보이면 슬퍼 보이고, 익살맞아 보이거나 능청스러워 보인다. 연기를 하는 배우들인 만큼 ‘개성’을 부여하고 싶었다는 김종구씨의 설명이다. 그 중에서도 색소폰 연주자는 그 자신을, 그리고 수줍은 표정의 발레리나는 그의 아내를 형상화한 것이라고. ‘발레리나가 슬퍼 보인다’는 개인적인 감상의 말을 건네자 ‘발레리나의 표정이 사람들에게서 다양한 느낌을 끌어내나 보다’며, 그가 해준 말이다. 모델에 대한 얘기를 듣고 다시 보니 발레리나는 전혀 슬퍼 보이지 않았다. (스스로 귀가 얇다고 인정하는 것 같아 민망하지만.) ‘슬퍼 보인다’니 가당치도 않다. 발레리나 인형의 모델이자 김종구씨의 아내인 송옥연씨는 누구보다도 씩씩하고 쾌활한, 그리고 유일한 그의 동료라는 것을 알고 있기 때문이다.

평범한 인테리어 디자이너였던 그가 사업을 접고 인형극단을 차린 것은 1990년. 작은 인형들을 통해 선교활동을 할 수 있다는 사실이 좋았지만 생활은 쉽지 않았다. 그래도 손인형극, 장대인형극, 탈인형극 등을 만들어 고아원과 양로원을 찾았다. 그 와중에 일본에서 열린 한 인형극 축제에서 마리오네트 공연을 접하게 되었다. 사람처럼 정교한 움직임을 지닌 마리오네트에 매혹된 그는 결국 러시아로 유학을 떠났다.

Jungle : 국내에도 인형을 제작하는 극단은 많지만, 김종구씨는 유일하게 정통 마리오네트를 제작하고 있다. 러시아에 인형극학과가 있다는 것을 어떻게 알았는지, 그 공부의 과정도 궁금하다.

김종구 : 생 페테르부르크 국립연극대학은 러시아의 연극 명문으로, 먼저 유학을 떠난 인형 극단 동료가 그에게 적극적으로 추천해서 알게 되었다. 그 친구는 인형극 연출을 전공해서 먼저 돌아왔고, 인형극 연출가로 활동 중이다.

인형극학과는 연기, 인형제작, 연출, 디자인 네 파트의 전공으로 이루어져 있다. 인형제작을 전공한 늦깎이 학생(김종구)이 수료하던 날, 이를 기념하는 파티 자리에서 노교수가 나를 ‘최고의 제자’라고 평가해 주었다. 다른 것보다는 내가 지닌 한국인 특유의 손재주와 열정이 노교수의 마음을 움직였던 것 같다.

Jungle : 인형 디자인을 직접 하시는지?

김종구 : 직접 한다. 원칙적으로는 인형 디자인 전공이 따로 있기 때문에 협력을 해야 효율적이겠지만, 국내에는 아직 마리오네트 디자인 전문가가 없다. 이가 없으면 잇몸으로 한다고, 내가 직접 하게 되었는데 아주 고민이 많다.(웃음)

Jungle : 화가 최경문 씨의 작업에서도 알 수 있듯이 김종구씨가 제작한 마리오네트들은 다른 창작자들에게 영감과 자극을 주는 것 같다. 마리오네트를 배우겠다고 찾아오거나 같이 작업하자고 청하는 이들은 없는가.

김종구 : 마리오네트를 모델로 삼고 싶어하는 이들은 종종 있다. 하지만 최경문 씨의 작업만 흔쾌히 허락했다. 이 사람이라면 같이 해도 좋겠다 라는 믿음이 생겼기 때문이다. 마리오네트 제작을 배우겠다고 찾아오는 사람들은 많고, 나도 그런 후학을 원하지만 쉽지는 않다. 평생 업으로 삼지 않으면 안 되고, 육체적으로도 힘든 작업이기 때문이다. 대부분 돌려보내거나 스스로 포기하고 돌아선다. 안타까운 일이다.

Jungle : 마리오네트의 매력은 살아있는 것처럼 보이는 데 있는 것 같다.

김종구 : 유럽의 마리오네트 역사는 굉장히 오래 됐다. 옛날 로마의 압제를 받던 기독교인들이 카타콤에서 인형극을 했다는 기록이 있고, 르네상스 시대에 마리오네트 공연이 가장 활발했다고 한다. 마리오네트에 의한, 그리고 위한 오페라도 있었다니 정말 살아있는 배우들 못지 않았던 셈이다.

아직까지 한국에서는 인형극은 어린이극이다, 라는 식으로 인식되고 있다. 그건 한계다. 지난 연우무대 공연에서 토요일 7시 공연은 아빠들을 무료 입장 시켰다. 반응이 너무 좋더라. 실은 나도 마리오네트 제작만 하려고 했던 것이, 조종할 수 있는 전문가가 없어서 내가 직접 무대에 서게 된 거다. 그런데 직접 해보니 무대에 서는 게 너무 재밌다. (웃음)

(김종구씨 홈페이지: 목각인형이 사는 작은 마을 http://cafe.daum.net/ilovemarionette)