본문영역

■ 전 시 제 목: 예감 展

■ 전 시 작 가: 최성운

■ 전 시 일 정: 2007.8.15 ~ 8.21

■ 전 시 장 소: 사진전문갤러리 “gallery now"

■ 연 락 처: 사진전문갤러리 “gallery now" 02-725-2930 팩스:02-725-6999

■ 주 소: 서울시 종로구 관훈동 192-13 성지빌딩 3층 사진전문갤러리 “gallery now"

■ 홈페이지: www.gallery-now.com

■ 개관시간 10:00 ~ 19:00 ( 단, 마지막 화요일 12시 까지 관람가능 )

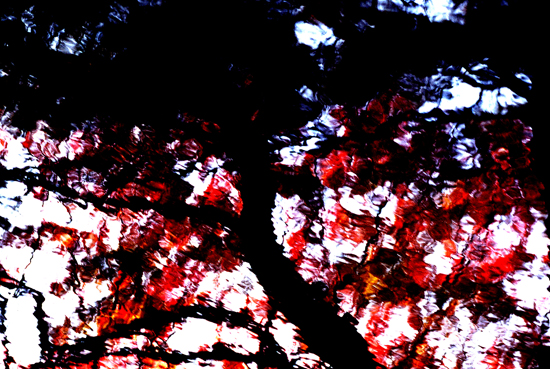

< 최성운_보았을까_digital c-print_2004>

< 최성운_가만히서서_digital c-print_2004>

< 최성운_만질수없는_digital c-print_2005>

< 최성운_차라리눈을감고서_digital c-print_2007>

< 최성운_너들리니_digital c-print_2004>

■ 전 시 서 문

섬광(閃光)과 같았다. 덮치듯 갑작스레 내게 달려든 정체를 알 수 없는 그 무엇은.

두려우리만큼 황홀하게 쏟아지는 그 빛이 눈에 들어온 순간, 온 몸을 휘감는 전율과 함께 형언할 수 없는 어떤 느낌 하나가 나를 멈춰 세웠다. 그때 알았던 것이다. 예기치 못했으나 결코 심상치 않은 일이 이미 내게 시작되고 있었음을.

누군가가 웃으며 말했다.

가슴으로가 아니야, 그건 온 몸으로 받아들이는 거야.

자연스럽게, 육감으로 알아차리는 거야...

헤아릴 수 없을 만큼 해가 뜨고 달이 졌다. 우주의 자전과 공전 사이,

세상을 잉태한 부모들이 그보다 서너 곱절은 더 많은 자손들에게 生과 死를 물려주었다.

그렇게 대대손손 이어져온 숨이 결국 나에게까지 도달하여 내 몸을 이루고 또 하나의 예감을 만든 것이다. 내 몸 속의 피가 난생 처음으로 심장을 출발하여 온 몸 구석구석을 돌다 다시 심장으로 돌아오던 그 순간, 내 몸은 죄다 알아챘을 것이다. 어머니와 아버지가 물려준 우주의 섭리를, 한평생을 지속할 뜨겁고도 곤고한 삶의 작동원리를.

한 생각 돌아서서 단박에 도를 깨친 수도승처럼.

■ 전 시 작 가: 최성운

■ 전 시 일 정: 2007.8.15 ~ 8.21

■ 전 시 장 소: 사진전문갤러리 “gallery now"

■ 연 락 처: 사진전문갤러리 “gallery now" 02-725-2930 팩스:02-725-6999

■ 주 소: 서울시 종로구 관훈동 192-13 성지빌딩 3층 사진전문갤러리 “gallery now"

■ 홈페이지: www.gallery-now.com

■ 개관시간 10:00 ~ 19:00 ( 단, 마지막 화요일 12시 까지 관람가능 )

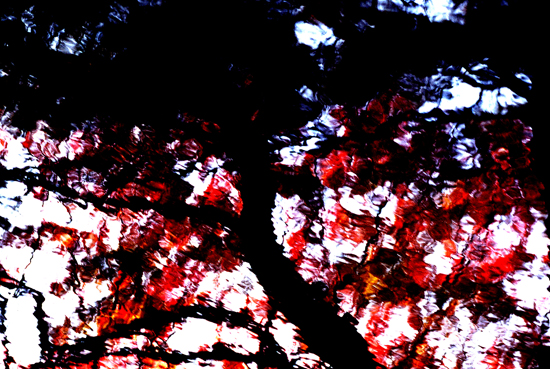

< 최성운_보았을까_digital c-print_2004>

< 최성운_가만히서서_digital c-print_2004>

< 최성운_만질수없는_digital c-print_2005>

< 최성운_차라리눈을감고서_digital c-print_2007>

< 최성운_너들리니_digital c-print_2004>

■ 전 시 서 문

섬광(閃光)과 같았다. 덮치듯 갑작스레 내게 달려든 정체를 알 수 없는 그 무엇은.

두려우리만큼 황홀하게 쏟아지는 그 빛이 눈에 들어온 순간, 온 몸을 휘감는 전율과 함께 형언할 수 없는 어떤 느낌 하나가 나를 멈춰 세웠다. 그때 알았던 것이다. 예기치 못했으나 결코 심상치 않은 일이 이미 내게 시작되고 있었음을.

누군가가 웃으며 말했다.

가슴으로가 아니야, 그건 온 몸으로 받아들이는 거야.

자연스럽게, 육감으로 알아차리는 거야...

헤아릴 수 없을 만큼 해가 뜨고 달이 졌다. 우주의 자전과 공전 사이,

세상을 잉태한 부모들이 그보다 서너 곱절은 더 많은 자손들에게 生과 死를 물려주었다.

그렇게 대대손손 이어져온 숨이 결국 나에게까지 도달하여 내 몸을 이루고 또 하나의 예감을 만든 것이다. 내 몸 속의 피가 난생 처음으로 심장을 출발하여 온 몸 구석구석을 돌다 다시 심장으로 돌아오던 그 순간, 내 몸은 죄다 알아챘을 것이다. 어머니와 아버지가 물려준 우주의 섭리를, 한평생을 지속할 뜨겁고도 곤고한 삶의 작동원리를.

한 생각 돌아서서 단박에 도를 깨친 수도승처럼.