소규모 스튜디오와 그래픽디자인 문법의 메타-미학화 2

임근준 aka 이정우 미술·디자인 평론가 | 2015-05-20

디자인 작업 환경의 디지털화는 급격한 세대교체를 일궜다. 1990년대 초반 매킨토시를 이용한 컴퓨터 편집이 일반화되고, 화면상 층위(layer)와 격자(grid) 질서를 종이 위에 상징적으로 재현하는 기호학적 양식(잡지 <에미그레>(1984~2005)가 대표적 사례)이 유행하면서 컴퓨팅 환경에 부적응한 아날로그 세대는 자연히 퇴보의 길을 걸었다. 같은 시기 부르스 마우(Bruce Mau)는 세기말 분위기에 부합하는 현학적인 그래픽디자인을 선보였으나 2000년 <라이프스타일> 발간을 끝으로 자멸했다.

글 | 임근준 aka 이정우 미술·디자인 평론가

1997~2008/2012/2013: 포스트모더니즘의 마지막 라운드

에미그레 주역들과 부르스 마우의 퇴장은 시대 변화에 적응하지 못한 결과였다. 1990년대 중후반에 대두한 ‘신경제(The New Economy)’와 그것이 야기하는 사회 변화에 대한 비평적 대응으로서의 디자인을 충분히 숙고하지 못했던 것. ‘신경제’ 시대, 본격 신자유주의 시대의 비평적 디자인에 대한 새로운 문제의식은 얀반에이크아카데미에서 태동했다. 디자인계에 직접적인 자극을 준 것은 놀랍게도 현대미술계의 새로운 큐레이터십이었다.

5년에 한 번씩 열리는 카셀도쿠멘타는 1997년 카트린느 다비드를 총감독으로 내세워 정치적인 주제를 다루는 시각 예술의 거의 모든 방법과 사례를 망라했다. 정치적 당대 미술과 선거 포스터 등을 동급으로 비교해볼 수 있는 기회를 제공한 제10회 카셀도쿠멘타의 주제어는 ‘정치-시학(Politics-Poetics)’. EU 출범을 앞둔 때였기에 이 국제 미술제는 기대 이상의 비평적 파장을 몰고 왔다.

같은 해 11월 얀반에이크아카데미는 원로 디자이너 얀 반 토른(Jan van Toorn, 1932~)의 지도 아래 제10회 카셀도쿠멘타의 문제의식에 화답하며 심포지엄 <디자인을 넘어선 디자인-비판적 성찰과 시각 커뮤니케이션의 실천(Design Beyond Design: Critical Reflection and the Practice of Visual Communication)>을 개최했다. 그 결과는 동명의 앤솔로지로 출간했다. (심포지엄 발표자는 정치 철학 연구자이자 사회 이론가인 수전 벅-모스, 원로 디자인 이론가인 기 본지페, 그래픽디자이너이자 예일대 그래픽 디자인과 학과장인 쉴라 르브랑 드 브렛빌, 디자이너이자 예일대 조교수인 마이클 록, 행사의 기획자인 얀 반 토른 등으로 다양했고, 질의자 가운데 워커아트센터의 디자인 감독이자 큐레이터인 앤드류 블로벨트(Andrew Blauvelt, 1964~), 디자인 이론가인 릭 포이너가 있었다.)

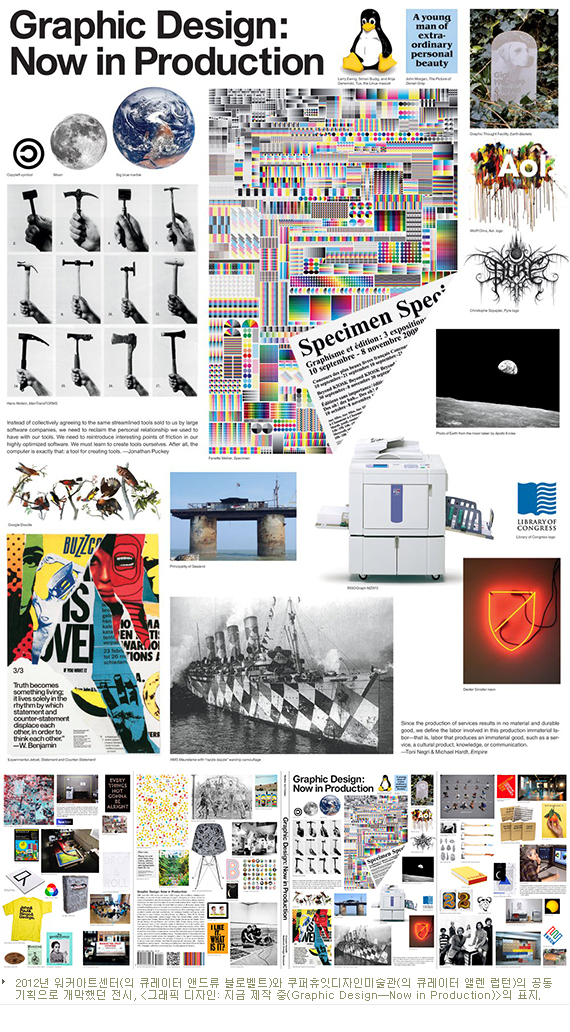

(비고: 돌이켜보면, 1996년 가을에 개막해 1997년 초 폐막했던 쿠퍼휴잇디자인미술관의 기념비적 전시 <메시지를 뒤섞기: 당대 문화 속 그래픽디자인(Mixing Messages: Graphic Design in Contemporary Culture)>은 그간의 성과를 총망라함으로써 새로운 시대의 서막보다는 일종의 드라마틱한 막내림으로 기능했다. 큐레이터 엘렌 럽턴(Ellen Lupton, 1963~)의 의도는 아니었겠지만 이 전시의 주인공이었던 1990년대의 스타 디자이너들은 이후 ‘역사’-다른 말로 구닥다리-로 인식되고 말았던 것.)

이후 얀반에이크아카데미의 새로운 인적 네트워크를 중심으로 에미그레 등이 계발해놓은 층위의 상징적 차원을 다시 종이 위에 납작하게 합쳐버리는(merge) 디자인 방법을 구사하는 새로운 그래픽디자인이 대안으로 떠올랐다. 폴 엘리먼(Paul Elliman, 1961~)과 동료들로 대표되는 카렐 마르턴스(Karel Martens, 1939~)의 추종자들은 종이와 잉크가 지니는 물질로서의 상징성에 주목했고, 디자인 잡지의 리뷰 페이지에서 재현해내기 어려운 물성(종종 물신성을 띠는)과 지면 특정성을 추구했다. 이러한 대안적 유행을 흔히 ‘더치 스타일(네덜란드 양식)’이라고 불렀는데, 가장 큰 특징은 중첩 인쇄를 통한 레이어의 물리적 가시화와 그를 통한 그래픽적 물성의 구현이었다. (이러한 사례들 앞에서 종이를 가상공간 삼아 장식적으로 재현된 에미그레 스타일의 층위 구조는 경박한 환영이나 의태로 느껴지기도 했다.)

(마치 전후 추상회화의 캔버스처럼) 현상학적 특정성을 획득한 종이 위로 공시적인 작업 층위들이 소환돼 재통합되자, 이제 문제 삼을만한 것은 통시적인 작업 층위, 즉 제작 과정의 시간축이었다. 따라서, 폴 엘리먼, 메비스 & 반 되르선(Mevis & Van Deursen, 1963~, 1961~) 듀오, 덱스터 시니스터(Dexter Sinister: 데이비드 라인퍼트와 스튜어트 베일리), 다니엘 반 데르 벨던(Daniel Van Der Velden, 1971~), 엑스페리멘털 제트셋(Experimental Jetset: 에르빈 브링커르스, 마리커 스톨크, 대니 반 뒹언) 듀오, 율리아 보른(Julia Born 1975~), 댄 마이클슨(Dan Michaelson, 1976~), 슬기와 민(Sulki & Min) 등 일군의 신종 그래픽 디자이너들은 상황주의자나 개념미술가들이 사용한 방법을 차용해 비가시적 요소들을 (가시적 요소들과 함께) 조형하기 시작했다.

새로운 방법론을 앞세운 이들은 소규모 스튜디오로 활동하면서 제 작업의 핵심을 이해하는 특수한 클라이언트들, 즉 현대미술가와 미술관 큐레이터, 비엔날레와 페스티벌의 총감독, 문학 출판사의 발행인 및 편집자 등과 긴밀히 협조하며 보다 심화한 실천의 양태를 구현할 수 있었다. (이들의 실험적 활동을 지탱한 것은 현대미술계의 실험적 전시 기회와 시상 제도와 작가거주프로그램, 미술관과 대학에서 개최하는 각종 워크숍과 그에 호응하는 비평적 학생 대중의 존재였다.)

결국, (20)00년대 초중반 지구촌 곳곳에서 소규모 스튜디오가 그래픽디자이너들의 생존 방식으로 대두한 배경엔 크게 세 가지 이유가 있다고 볼 수 있다. 첫째, 디자인이라는 의사-전문직종이 어떤 위기적 상황에 봉착했다는 공통된 문제의식 때문에. 둘째, 작업 환경의 디지털화에 따라 예전과 달리 소형 공방의 형태로도 얼마든지 일정 수준과 양의 결과를 생산할 수 있었기 때문에. 셋째, 소규모 스튜디오로 활동하는 편이 국제적으로 주목 받으며 제 방법론의 특성을 더 빨리 더 효율적으로 구체화-심화하기에 유리했기 때문에.

그런데 소규모 스튜디오의 디자이너들 대부분은 ‘그래픽 디자이너’라는 직업적 정체성을 지키기 위해 책을 중심으로 한 인쇄물과 웹사이트 등 영역으로 활동을 제한했고, 따라서 작업에 전유되는 요소에도 비교적 명확한 제한이 가해졌다. 인쇄물을 포스트미디엄으로서 재창안하거나, 미적으로 유효한 양태로 미디어-믹스(혹은 매시업)해낼 수 있는 여지가 그리 넓지 않다 보니, 자연스럽게 새로운 조류에 제 이름을 걸칠 수 있는 디자이너 수는 많지 않았다. (그러고 보면 소규모 스튜디오 가운데 작업 결과물로 가장 남다른 성과를 낸 것은 M/M파리(M/M Paris)였다. 그들은 팔레드도쿄의 설립 큐레이터였던 니콜라 부리요 덕분에 자국 프랑스의 A급 현대미술가들-소위 관계미술가로 불렸던-과 협업하며 남다른 실험을 펼칠 수 있었다. 상호 완전 합의/타협에 의한 통상적 협업의 범주에서 벗어나는 협업 실험은 디자이너의 사회적 위상을 변주하고 그 업무를 재정의/재고찰하는 기회를 제공한다는 점에서 여전히 중요하다.)

2012년 워커아트센터(의 큐레이터 앤드류 블로벨트)와 쿠퍼휴잇디자인미술관(의 큐레이터 앨렌 럽턴)의 공동 기획으로 개막한 전시 <그래픽 디자인: 지금 제작 중(Graphic Design-Now in Production)>은 지난 20(00)년대에 그래픽 디자이너들이 거둔 새로운 성취를 한 자리에 모은 기획으로 화제를 모은 바 있었는데, 이때에도 두드러진 차이는 조사-연구 프로젝트를 기획해내고 그 결과를 포스트-프로덕션 과정에서 유의미한 형태로 가공-제시해내는 자가 프로듀싱/자가 큐레이팅/포스트-프로덕션 컨트롤 능력의 획득 유무였다. (비고: 이 전시에 대한 또 다른 화답이 그래픽디자이너 최성민 총감독이 기획한 그래픽디자인 비엔날레 <타이포잔치 2013>이었다.)

포스트모더니즘의 죽음 이후: 독립출판 붐과 소규모 스튜디오의 화학 반응, 그리고 새로운 예술 창작자 콜렉티브의 발흥

2010년대 후반에 접어드는 오늘의 시점에서 우리가 유념해야 할 점이라면, 다시 한 번 세계가 크게 변화하고 있다는 사실이다. 일단, 2008년의 세계 금융 위기와 2009년 경기 침체는 (신자유주의 시대에) 자본주의를 작동시키던 모든 규칙을 뒤바꿨으며, 오래도록 문화 예술계를 지배해온 포스트모더니즘의 문제의식과 비평 효과도 그와 함께 숨을 거뒀다. (공격하고 약탈할 모더니즘이 더는 남아있지 않은 상황에서 포스트모더니즘이 유효할 방법은 없겠다.) 만약 우리가 살고 있는 2010년대의 현실이 전연 새로운 상황이라면, 1990년대 중반 신경제 대두 이후 경험한 문화 변동보다 심대한 변화가 초래될 것이라는 예상은 극히 자연스럽다.

(비고: 노벨상을 수상한 경제학자 폴 크루그먼은 2008년 이후 자본주의가 기나긴 하강국면에 접어들었다고 설명하며, 이 시대를 ‘기대감소의 시대(The Age of Diminished Expectations)’라고 명명했다. <21세기 자본>으로 국제적 명성을 얻은 경제학자 토마 피케티 또한 새로운 자본주의에 따른 불평등 증가가 2008년 금융위기를 촉발하는데 기여했다고 지적하며, 과거와 달리 부의 성취가 낙수 효과를 일으키지 않는 시대가 도래했고, 작금의 자본주의 위기의 핵심은 불평등의 심화이므로 이제 새로운 규제가 필요하다고 역설한다. 토마스 프레이 같은 미래학자는 ‘2008년 이후 중앙은행들이 지역의 경제부양을 위해 쓰던 전통적인 방식들은 모조리 쓸모 없게 됐고 완전히 새로운 시대가 탄생했다’고 단언하기도 한다.)

실은 한국의 소규모 스튜디오 대다수가 2008년 이후의 변화에 속한다. (국내 소규모 스튜디오 붐은 2005년 네덜란드에서 귀국한 슬기와 민으로부터 시작됐지만.) 특히 독립출판 붐과 맞물린 활동 면에서 그 특징이 두드러진다. 보면, 한국에서 독립출판 시대의 시작을 알린 것은 2009년 4월 18일 개막한 <플랫플랜 진심>전(아트선재센터 로비)이었다. 조촐한 전시였지만, 같은 해 10월 23일 북소사이어티의 북페어(D+갤러리와 아트선재센터의 서점 더 북스)가 개막하며 새로운 흐름에 점차 특별한 힘이 실렸고, 12월 11일엔 언리미티드에디션-지금은 한국 최대 독립출판축제로 성장한-까지 출범해 디자인계 내부에서 인구에 회자되기 시작했다. 2009년이 (소규모 스튜디오의 주역들과 그들의 기획자 동료들이 일군) 한국 독립출판 운동의 원년이었던 셈. (2008년 10월 30일 네덜란드 타이포그래피 공방(Werkplaats Typografie)의 10주년 전시 <0점에서 시작하기(Starting from Zero)>(제로원디자인센터)가 서울에서 개막했던 것도 큰 자극이 됐을 테다.)

그렇다면 지금 당장 필요한 작업은 무엇일까? 변화하는 오늘에 민첩하게 대응하며 미래로 나아가기 위해선 일단 지난 십 년의 소규모 스튜디오 운동을 총정리하는 전시가 기획돼야 한다. 그래픽디자인계의 청년 세대 주역들, 김영나(Na Kim, 1979~), 카를 나브로(서울에서 활동 중인 프랑스인), 김기조, 김형재와 홍은주 듀오, 신동혁과 신해옥 듀오, 신덕호, 727나우인프로덕션 등의 활동 양태를 보면, 2013년 연말 개관한 커먼센터와 시청각을 필두로 새로이 등장한 예술 생산자 공간들과 협업을 해온 이들이 적지 않음을 알 수 있다. 최근 가속이 붙은 예술가 콜렉티브들에 의한 신종 예술 공간의 설립 붐은 소규모 스튜디오를 운영하는 디자이너들의 활동에 장차 어떤 영향을 미칠 것인가? (비고: 신생 예술 생산자 공간을 조사해 아카이브하는 트위터 계정 ‘엮는자’에 따르면, 현재 서울 시내에 모두 23곳의 아티스트-런-스페이스가 존재한다. 세상에 넘쳐나는 어제의 현대예술을 따돌리는 시간/기회/예산 특정적 예술-굿즈 형식의 작품을 파생하고 동반하는-이 오늘 청년 미술인들이 찾아낸 새로운 보물이다.)

그래픽디자이너들이 소규모 스튜디오의 형태로 활동하는 방식은 포스트모더니즘의 마지막 라운드에서 등장했지만, 포스트모더니즘이 종언을 고한 2008년 이후의 상황에서 새로운 세대의 그래픽디자이너들은 다시 한 번 일변하는 현대예술과 함께 공진화를 모색하고 있다. 바야흐로 음울한 기대감소 시대를 맞아, 또 다른 백화만방이 펼쳐지려는 참이다.

참고 1) 대안 서점, 독립출판사 등에 관련된 소규모 디자이너들과 예술가 콜렉티브들이 총출동하는 언리미티드 에디션은 제7회 행사를 일민미술관에서 개최할 예정이다. / 2014년 11월 1~2일 양일간 열린 제6회 언리미티드 에디션에는 108개팀이 참여했고, 8,000명이 방문했으며, 총 18,000권(포스터, 엽서, 가방, 음반, 문구, 기타 제품 포함)이 판매됐다. 뉴욕 현대미술관 PS1에서 열리는 뉴욕아트북페어(The NY Art Book Fair)에 못지않은 규모와 열기다.

참고 2) 일찍이 최성민과 최슬기는 자신들의 저서 <불공정하고 불완전한 네덜란드 디자인 여행>(서울: 안그라픽스, 2008)에 실린 글 “소규모 디자인 스튜디오를 생각하며”에서 이렇게 떠든 바 있다: “창의 계급이 잃을 것은 프라다 구두밖에 없다. 전 세계 창의적 노동자여, 단결하라.”