밥그릇의 미학을 찾아서

2016-10-07

2016 서울공예박람회 주제는 ‘밥그릇’이었다. 공예 박람회에 밥그릇이 웬 말이냐 하겠지만, 사실 밥그릇이야말로 인간에게 가장 친숙한 공예품이다. 밥을 주식으로 하는 한국인에겐 더더욱 그러하다.

'2016 서울공예박람회'는 '생활의 발견_ 밥그릇'을 주제로 밥그릇을 공예 측면에서 심도 있게 다뤘다.(사진제공: 서울디자인재단)

아무래도 아름다움을 좇는 것은 인간의 본성인 것 같다. 밥그릇에서마저 미적 요소가 고려되고 있으니 말이다. 사람들은 더 아름다운 그릇을 찾기 위해 리빙 편집샵에서 발품을 팔고, 수시로 해외 직구 사이트를 들락거린다. 애크미 라떼 컵도 예쁘고, 디자인레터스 플레이트도 폼 난다. 줄리스카 테이블웨어는 또 어떤가. 멸치볶음만 담아도 스타일리쉬하다.

하지만 이쯤에서 문득 궁금해진다. 과연 이것들이 우리의, 한국인의 식기라고 할 수 있을까? 줄리스카 볼에 담긴 밥과 디자인레터스 딥 플레이트에 담긴 국이라. 사실 많이 안 어울리긴 하다. 여기에는 샐러드나 콘플레이크 따위가 담기는 게 맞다.

2016 서울공예박람회는 바로 이 같은 의문에서 출발했다. 과거에 비해 아름다운 식기를 찾고 즐기는 사람은 많아졌는데, 2016년 현재 우리에게는 왜 우리의 밥그릇이라고 부를 만한 식기가 없는 걸까. 또한 그렇다면 한국인의 밥그릇은 앞으로 어떠한 방향으로 나아가야 할까.

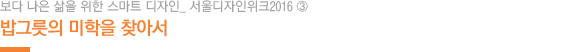

쌀이 부족하던 1970년대에는 국가가 '스텡' 공기로 국민의 밥그릇을 통제했다.

참으로 처참하다, 스텡과 식판

지름 11.5㎝, 높이 6㎝의 ‘스텡’ 공기는 녹나지 않고 가벼우며 깨지지 않는 것이 특징이다. 실용적이고 기능적인 것은 맞지만 썩 아름답지는 않다. 이 스테인리스 스틸 식기가 국내에 도입된 건 1970년대부터다. 밥을 덜 먹게 하기 위한 목적으로 국가가 국민의 밥그릇을 통제했기 때문이다. 뚜껑 달린 ‘합’ 모양의 스텡 공기는 순식간에 식당에 번졌다. 식당 입장에서는 밥을 덜 내어 이득인데다 밥을 미리 담아 보관할 수 있으니 인건비도 줄일 수 있었다.

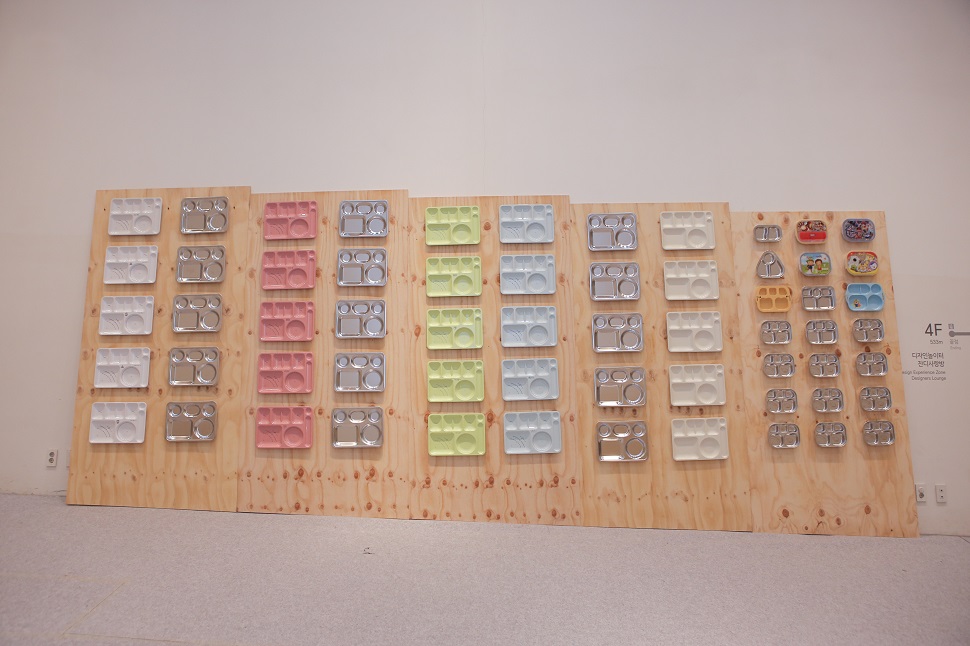

이 시기는 식판이 보급된 때이기도 하다. 산업사회가 시작되면서 식사의 효율성을 위해 단체급식 시스템을 도입했고, 이 단체급식의 식기로 식판이 주어졌다. 식판의 밥 그릇은 네모의 칸으로 존재한다. 밥그릇 없이 판 위에 밥이 올려지고, 국이 부어지며, 찬이 나눠진다. 하지만 엄밀히 따지면 식판은 그릇이 아니다. 영어로 tray, 쟁반의 한 종류이다. 쟁반에 밥과 국, 찬을 올려 먹는다는 것은 인간의 존엄에 흠집을 내는 일이다. 이웃 나라 일본만 해도 식판 위에 밥그릇, 국그릇, 찬그릇 등을 별도로 올려서 먹는다.

끼니가 여물이 되지 않기 위해서는 적어도 식판에 밥그릇은 따로 올라야 한다. (사진제공: 서울디자인재단)

한국 급식은 식판에 밥과 국, 반찬이 곧바로 올라가는 반면, 일본 급식은 밥그릇, 국그릇, 찬그릇이 별도로 놓인다.

밥그릇을 빼앗기다, 코렐과 왜사기

1970년대가 지나면서 결혼 예물로 홈세트가 제작되었고 외국의 유명 도자기 세트가 수입되었다. 물론 이 예물의 그릇은 손님용이었고, 일상으로 쓰는 그릇은 따로 마련했다. 깨지지 않고 가벼운 강화유리의 외국 그릇이 한국인의 밥그릇으로 자리를 잡았다. 외국의 한 강화유리 그릇 업체는 한국에서 가장 많은 매출을 기록하였는데, 바로 바닥에 던져도 깨지지 않는 코렐이다. 미국인이 쓰던 콘플레이크 볼이 사이즈를 줄여 한국인의 밥그릇으로 둔갑한 것이다.

하지만 우리가 밥그릇을 지키지 못한 것은 이게 처음이 아니다. 일제강점기에 일본 도자기 회사들이 한반도에 그릇을 대규모로 수출하였고, 나중에는 한반도에 아예 대규모 공장을 세웠다. 이 그릇들을 ‘왜사기’라고 하였다. 한국인이 보편적으로 인식하고 있는 밥그릇의 전통은 이 왜사기 밥그릇에서 비롯한 것이다. 태평양전쟁기에 이르러서 일제는 전쟁물자 확보를 위해 유기를 공출하였고, 유기그릇을 대체하는 왜사기가 더욱 급속히 우리의 일상에 파고들었다.

1970년대를 지나며 결혼 예물로 외국의 유명 도자기 세트를 사용했다. (사진제공: 서울디자인재단)

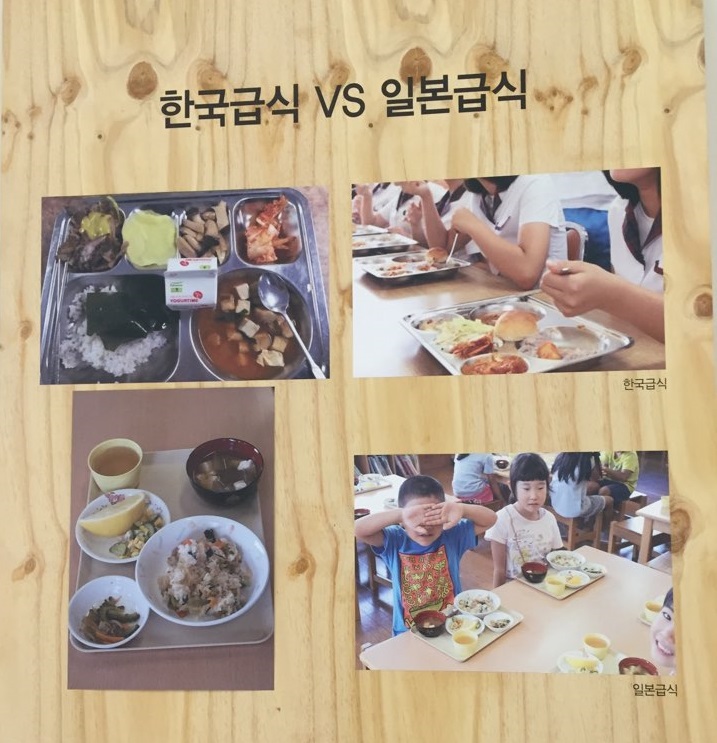

예의를 갖추다, 조선의 밥그릇과 발우

우리의 밥그릇이 처음부터 없었던 것은 아니다. 조선시대에 우리는 한국인의 정서가 담긴 밥그릇을 가지고 있었다. 유교를 국교로 삼았던 조선은 절제와 예의, 금욕과 검소를 강조했다. 일상의 물건에서도 절제와 예의를 드러냈으며, 이는 밥그릇에서도 마찬가지였다. 대부분 사옹원 분원에서 만들었는데, 금욕과 검소의 유교 질서를 따라야 하니 그릇의 형태는 단출하고 문양은 소박하거나 아예 없었다. 백성의 밥그릇도 이와 크게 다르지 않았다.

한편, 불교에서도 밥그릇의 예의를 중시했다. 불교의 밥그릇은 ‘발우’다. 발우는 탁발의 그릇을 말하며, 탁발이란 발우에 목숨을 기탁한다는 뜻이다. 발우는 수행자의 목숨이니 자신의 것을 늘 지녀야 하고, 그래서 가벼운 목기 발우가 일반화하였다. 특히 만행을 할 때에 바랑에 넣고 다니기에 목기가 적합하다. 공양을 할 때에 음식물을 넣는 입이 다른 사람에게 보여서는 안 되니 가벼운 목기가 또한 적합하다.

이것이 바로 조선의 밥그릇이다.

발우는 늘 몸에 지녀야 하기 때문에 가벼운 목기 발우가 일반화하였다.

새롭게 제안하다, 자유와 조화

그렇다면 한국인의 밥그릇은 앞으로 어떻게 변화해야 할까? 사실 어떤 밥그릇이 현재 대한민국 국민의 밥그릇으로 적합하다는 구체적 제안은 할 수가 없다. 민주주의국가의 시민의식은 시대에 따라 스스로 제각각 발현되며, 이들의 미적 감각도 통합되고 규정될 수 있는 것은 아니기 때문이다. 그저 풀고, 느끼고, 즐길 수 있을 뿐이다. 2016년 일상의 아름다움은 ‘자유’에서 비롯된다.

단, 밥상에서의 변화와 조화로움을 찾을 필요는 있다. 한국인의 밥상은 밥, 반찬, 국으로 구성되어 있기 때문에 이들 음식물을 담는 그릇은 대체로 세트이다. 한 제품 라인의 그릇으로 통일감 있게 연출되긴 하지만 획일적이고 단조롭다. 도자기, 유기, 목기, 유리 가리지 않고 한 상에서 연출되는 밥상을 구성해보자. 음식물 각각에 적합한 그릇을 찾고, 그 각각의 그릇이 음식물과 함께 조화로울 수 있도록 꾸미는 것이다. 서로 어울리지 않는 듯 어울리는 것이 오늘날의 아름다움이다.

2016년 우리의 밥상은 음식물 각각에 적합한 그릇들이 한상에서 조화로워야 한다.

각각의 그릇이 서로 어울리지 않는 듯 어울린다.

이번 박람회의 총감독을 맡은 맛칼럼니스트 황교익은 이렇게 말했다.

“현재 밥그릇으로 보는 한국인의 일상은 기괴하고 불편할 것이다. 아름답지 못한 우리의 일상에 우울하기도 할 것이다. 그래서, 그러므로 미래는 창의적이고 밝을 것이다. 바닥이라는 인식이 있어야 도리어 튀어오를 수 있는 힘도 강해지는 법이다.”

우리는 2016서울공예박람회에서 우리 밥그릇의 처참한 밑바닥을 들여다 보았다. 그래, 당시엔 쌀이 부족했던 탓에 국가가 국민의 밥그릇 모양과 크기까지 통제할 수밖에 없었다고 치자. 하지만 쌀이 남아도는 현재까지 최악의 ‘스텡’ 공기를 밥상에 두는 것은 바람직하지 않다. 밥 정도는 품위 있게 먹을 때가 되었다. 바야흐로 밥그릇의 미학을 고민해야 할 시기인 것이다.

에디터_ 추은희(ehchu@jungle.co.kr)