CES는 미국 가전 시장을 위한 첫 포석

2007-03-27

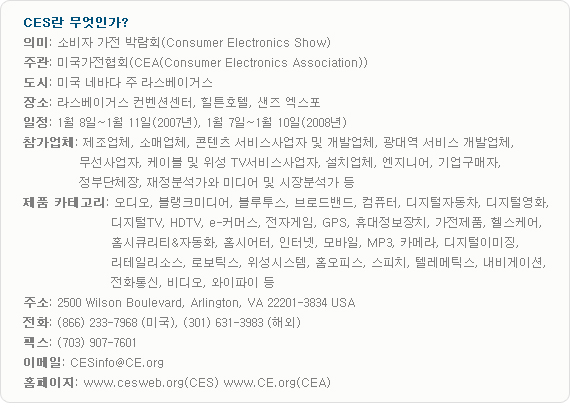

2007년 1월 초 미국 라스베이거스에서 세계 최대의 전자박람회 CES(Consumer Electronics Show)가 막을 내렸다. 그동안 CES에서 처음 선보인 전자제품들은 인류의 역사가 되곤 했다. 1970년 VCR, 1981년 CD 플레이어, 2001년 플라즈마 TV 등 당시에는 참신한 첨단 제품이었지만 지금은 생활의 일부가 되어 있다. CES는 과연 우리에게 어떤 의미이고, 특히 디자이너로서 어떻게 받아들여야 할까?

CES가 세계 최대의 행사가 될 수 있었던 이유 중 하나는 COMDEX(Computer Dealers Exposition)의 부진이 아닐까 싶다. IT 산업의 위축으로 COMDEX는 점점 위세가 떨어지기 시작하더니 2004년 이후로 대회 자체가 무기한 연기되었다. 그 후 주인 잃은 수많은 IT 업체들이 ‘가전의 디지털 추세’와 맞물려 CES에 대거 합류하면서 전시 규모가 점점 커지고 있다. 그래서인지 CES는 규모 확대에만 치중한 나머지 관련 없는 제품들이 전시되는 등 초점이 흐려지고 혼란스럽다는 지적도 많다. 올해 전시도 역시나 인산인해를 이뤄 첨단 제품 하나를 볼 때 마다 뒤통수를 몇 개씩 제쳐야 했던 것이 사실이다. 그렇다면 콘셉트가 정확한 소규모 전시가 좋은 것인가? 아니면 장르가 다양한 대규모 전시가 좋은 것인가? 자본주의에서 상품의 궁극적인 승리는 소비자의 몰표로 이뤄지는 만큼, 모집단의 경우의 수는 풍부할수록 좋다. 결국 올해 CES에서 14만여 명의 대리인이 2700여 개 업체의 전자제품 2만여 종을 살펴보고 비교하여 입소문을 만들어가며 세계 전자 산업의 흐름을 만들어 가고있다. 무한경쟁의 각축장, 미국다운 발상이 아닐 수 없다.

CES 전시장의 크기는 약 51만 평으로 대략 축구장 30개를 합한 것과 비슷하다. 이렇게 큰 전시장 가운데 하이라이트는 단연 중앙홀, 그것도 가운데 자리이다. 모든 전시가 마찬가지지만 자리가 중요하다. 중앙홀의 중심부에 들어서자 순간 삼성동 코엑스 전시장에 온 것이 아닐까 싶을 정도로 삼성, LG가 가장 좋은 위치에서 전시를 하고 있었다. 한국의 양대 가전 업체가 세계를 휩쓴다는 소문은 거짓이 아니었으며 한때 우러러보았던 일본의 전자 업체는 변두리로 밀려나거나 중앙홀이 아닌 아예 다른 건물에서 전시하기도 했다. 현명한 해석은 아니지만 2007 CES 전시장 자리싸움에서 괜찮은 아랫목을 차지한 기업은 삼성, LG, 소니, 파나소닉 그리고 샤프 정도 정도다. 그 옛날 흑백 TV를 미국에 OEM으로 납품하던 우리 업체가 이런 자리에 섰다는 것이 감개무량하다.

샤프는 세계 최대의 108인치 LCD TV를 선보여 뉴스를 만들었고, 소니는 차세대 디스플레이 OLED TV를 선보이며 소니다운 기술력을 과시했다. PDP TV에 대한 월등한 경쟁력을 갖추고 있는 파나소닉은 일본의 유명 교수를 앞세워 LCD가 PDP보다 안구 건강에 좋지 않다는 연구 결과를 기자회견으로 발표했는데, 이는 오히려 LCD 대세론을 반증하는 해프닝처럼 보였다. 상대적으로 TV 제품 쪽에서 뉴스가 없던 한국의 양대 가전이었지만 삼성 부스에 가장 많은 기자들이 몰렸고, LG는 블루레이 디스크와 HD-DVD 두 규격을 동시에 지원하는 듀얼 포맷 플레이어를 세계 최초로 선보이며 CES의 새로운 기록을 남겼다. 결국 소비자의 선택은 PDP보다는 LCD로 가지 않겠냐는 암묵적 공감이 이뤄졌고, 기자들과 소비자들은 이들 주요 부스에 있는 다른 제품들보다 대형 HD TV를 비교하면서 지극한 관심을 보였는데, 가장 큰 이유는 무엇일까? 현재 북미 가정 50%가 올해와 내년 사이에 벽걸이 평면 TV를 장만할 것이라고 전망하고 있다. 이는 곧 1~2년 사이에 수십조 원의 황금 시장이 생긴다는 말이다. 대형 풀 HD TV는 3000~4000 달러가 넘는 고가 전자제품이면서 수명이 비교적 짧기 때문에 수많은 전자업체들이 이번 기회를 놓치지 않으려고 목숨을 걸고 싸우는 것이다. 결국 주력 상품이라 할 수 있는 50인치대 풀 HD TV를 얼마만큼 싼 가격에 내놓느냐에 이 전쟁의 사활이 걸려 있다. 그러니까 CES에서 보여준 장기자랑은 기술 그 자체이기도 하지만, 커다란 마케팅 효과인 셈이다. 1년 농사는 끝나봐야 알 것이다.

올해 CES 키워드는 ‘콘텐츠, 기술 그리고 그 사이의 모든 것’이었다. CES를 주관하는 CEA의 사피로 회장은 “이제 단순히 하드웨어만이 아닌 콘텐츠와 융합된 컨버전스 가전시대가 도래했다”고 말하면서 주제를 구체적으로 다시 한번 환기시켰다. 이번 전시에서도 중국의 하이센스가 IP TV(Internet Protocol TV: 인터넷 회선을 TV 수상기에 연결하여 무한 채널에 접속 가능케 하는 TV)를 선보였다. 이제 가장 강력한 하드웨어와 무궁무진한 소프트웨어의 만남은 시간문제인 것 같다. 역시 인간은 TV를 발명한 이래 TV를 통해서 소통하고 소비하는 것을 가장 쉽고 편하게 여기는 것 같다. 빌 게이츠는 최근 “앞으로 5년 뒤 사람들은 우리가 현재 TV를 보는 방식에 대해 웃음을 금치 못할 것”이라고 말했다. 전문가들은 인터넷과 TV의 결합이 불러올 ‘TV 혁명’이 시청자의 역할을 근본적으로 바꾸어놓고, 기존 TV 광고 시장과 콘텐츠 유통 구조도 위협받을 것으로 전망하고 있다. 한국은 초고속 인터넷 보급에서는 세계 최고이지만, IP TV에 관해서는 아직 그 개념조차 모르는 사람이 많다. CES에서는 1998년 HD TV, 2001년 플라즈마 TV, 2005년 IP TV가 처음 소개되었는데, TV의 진화가 과연 어디까지 갈지 궁금하기도 하다.

만약 한국의 제품 디자이너에게 티보(Tivo: 생방송 도중 재생, 정지, 되감기, 광고스킵 기능 등이 있는 기계)나 XM 라디오(시리우스과 함께 미국을 대표하는 위성 라디오)의 디자인 의뢰를 맡긴다면 어떻게 디자인을 할까? CES에서는 한국에서 당분간 사용되지 않을 제품들도 이미 활발하게 거래되고 있다. 미국 시장을 애써 외면하지 않는다면 CES에 참여한 미국 업체들의 기술 동향과 소비자의 디자인 수준에 대해 끊임없이 연구할 필요가 있다. 왜냐하면 그들의 호주머니에서부터 세계 경제가 시작되기 때문이다. 이번 전시에 참가한 14만 명 중 외국인은 약 2만6천 명이라고 한다. 즉 그 많은 관람 인원의 80%가 미국인이었던 것이다. 국제적인 행사임은 틀림없지만, 미국인에 의한 미국 시장을 위한 전시장이다. CES 전시장에서 금발의 팔등신 미녀들이 도우미로 총동원되고, 추첨이나 퀴즈를 통해 경품을 나눠줄 때 아수라장이 되는 모습을 볼 때마다 미국이나 한국이나 사람 사는 곳은 매한가지라는 생각도 들었다. 하지만 그들과 우리는 또한 너무 다르지 않은가. 그 차이를 디자인으로 해석하여 상품을 팔아야 하는 것이 한국 디자이너의 숙제이자 운명이 아닌가 싶다. D

세계 3대 전시로 거론됐던 CeBIT, E3 등이 이런저런 이유로 위세가 약화되자 CES는 세계 최대 전자 전시회로서 독보적인 위상을 쌓아가고 있다. 독일 하노버에서 열리는 CeBIT의 경우 유럽 시장에만 치중되고 일반인보다는 기업을 대상으로 하는 성격이 강하다. 게다가 세계적인 모바일 기업들이 2006년부터 CeBIT 불참을 선언해 CES의 위세는 더욱 커가고 있다.