이란건축을 담은 전시케이스

김형기 | 테헤란 | 2012-11-26

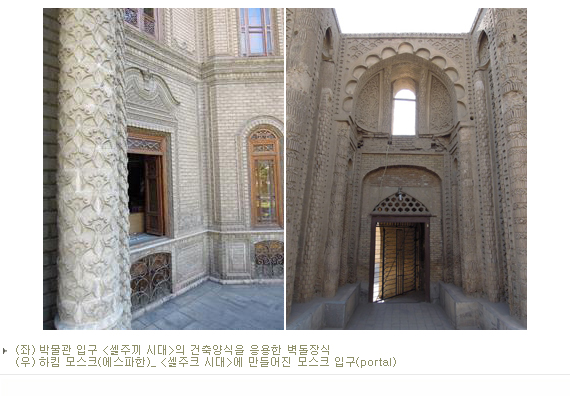

테헤란은 투르크계 카자르 왕조(Qajar dynasty, 1794년~1925년)의 모하마드 칸 카자르에 의해 1796년 수도로 정해지면서, 팔레비 왕조를 거쳐 지금까지 이란의 현대 역사를 함께 한 곳이다. 시간의 흐름 때문인지, 테헤란의 공해 때문인지는 몰라도 ‘테헤란 유리•세라믹 박물관’의 황토색 벽돌로 수더분해 보이기까지 하다.

그러나 이 건축적 외형은 AD 11세기와 13세기에 이란을 중심으로 투르케메니스탄, 아프카니스탄, 키르키스탄, 시리아, 터키 동부를 지배한 ‘셀주크 제국’의 건축적 특징을 담은 50여가지 방법의 벽돌장식이 사용된 건물이며, 이슬람 건축의 시대적 요소뿐만 아니라. 이란 이슬람 건축의 기초를 만든 페르시아의 건축의 요소까지도 포함하고 있다. 또한 내부의 치장벽토(stucco)를 제외하더라도 대부분 바닥재를 대리석이나 석재를 사용하는 이란에서, 마루가 목재라는 것만으로 부잣집 마나님이 사셨던 곳이라는 것에 대해 이이를 제기할 수는 없을 듯 하다.(건물의 내부사진은 ‘테헤란 유리•세라믹 박물관 1’ 기사에서 볼 수 있다.)

글, 사진 | 김형기 테헤란 통신원

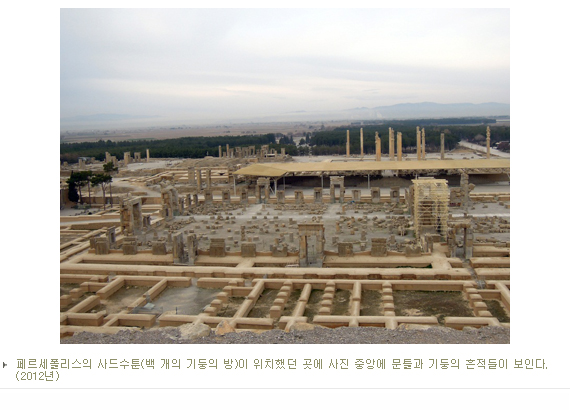

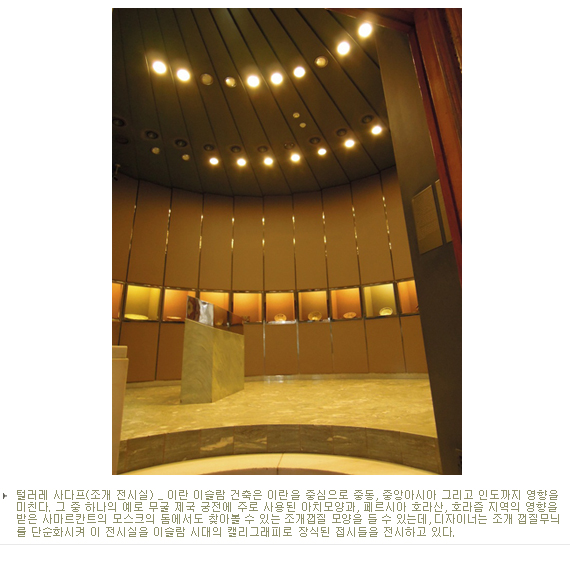

‘페르세폴리스’의 ‘사드수툰’을 형상화하다

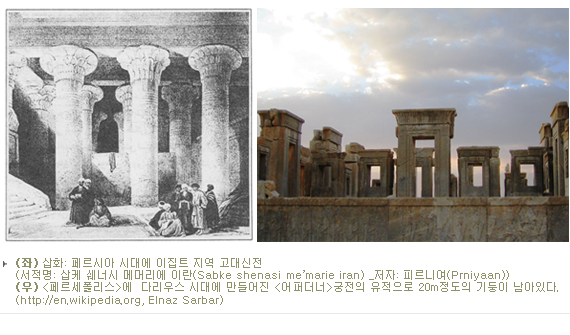

B.C. 550년경, 아케메니아의 봄의 궁전이였던 ‘페르세폴리스’에는 군사력을 상징하는 사드수툰(100개의 기둥의 방)이 있었다. 지금에 이란에서부터 북아프리카까지 영토를 확장했던 아케메니아의 각지역 장군들은 그야말로 황제에게 충성을 다짐하기 위해 새해가 되는 그날 ‘페르세폴리스’로 모여들었는데, 그것의 상징이 된 곳이 바로 사드수툰(100개의 기둥의 방)이다. 실(室) 면적에 비해 촘촘히 늘어서 있는 기둥의 흔적들은, 천장 자체의 하중을 견디는 역할이 아니라 기둥 하나가 장군 각각을 상징하는 의미로 사용되었다.

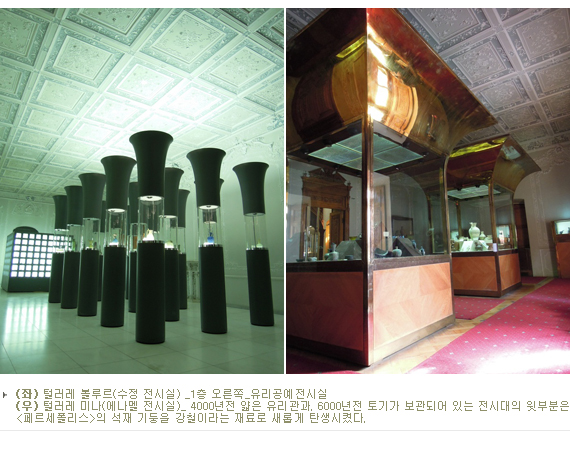

디자이너는 크지 않은 장방형 전시실을 나누는 것을 포기하고, 이란이 자랑하는 고대 유적 ‘페르세폴리스’의 군인접견실에서 아이디어를 끌어와 유리공예라는 또 다른 역사를 담아내는 전시케이스를 탄생시킨다. 구연부(도자기의 머릿부분)와 기둥모양을 결합, 사람이 겨우 지나갈 정도의 15개의 전시케이스 기둥 하나에는 2500년전의 아케메니아의 장군들 하나하나를 상징하듯 단 하나의 유리 오브제만이 놓여있다.

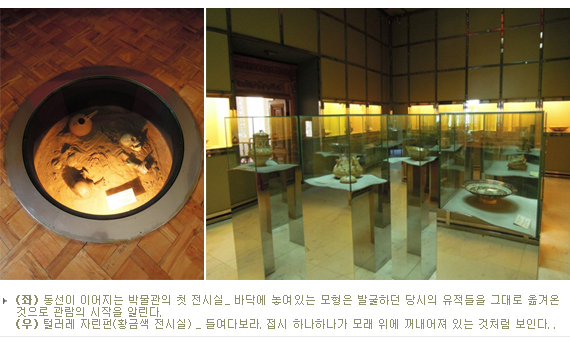

고고학자가 유적을 발굴하는 그 자리에, 관람자를 서게 하라

유물에는 시간이 존재한다. 만들어진 시대와 그 물건이 사용됐던 시간, 그리고 발굴하는 현장, 불행하게도 이 세가지 모두, 시간을 쪼개 박물관을 드나드는 일반인인 관람자에게는 함께 할 수 없는 시간들이다. 유물은 구상화도 아니며, 건물처럼 공간을 설명해주지도 않는다. 이러한 이유로 우리는 박물관에 갈 때 상상력을 데리고 가야 한다. 그렇게 시간을 느끼는 것도 어쩌면 철저히 관람자의 몫으로 남는 것, 정말 돌덩이만 기억되는 고고학박물관이 나에게만 존재했던 것일까? 디자이너는 차가운 스틸 안에 모래와 역사를 담아냈다.

역사를 담은 건물, 유물을 담은 전시케이스

이 박물관에는 고대 신전에서 발견된 4000년전 사용된 얇은 유리관과 13세기 이슬람 시대에 쿠피체로 쓰여진 캘리그래피가 담긴 접시, 과거에 사용됐던 유리로 된 의학용품, 19세기 유럽의 영향으로 만들어진 유리공예작품도 존재한다. 주거로 사용된 건물이었기에 개인이 취향에 따라 장식하고 선택되었던 자재들로 지어진 것은 당연한 일이였음은 물론, 건물의 쓰임새가 바뀔 때마다 과거의 건물을 파손하지 않은 채 재시공 작업이 이루어진 것을 박물관 곳곳에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있다.

여행자는 정보없이 들어선 작은 박물관에서 고대 페르시아부터 이슬람을 넘나드는 전시대와 건물, 유물의 시대를 만난다. 수 많은 이야기가 있는 이 곳에서 나는 디자이너의 건축적 이해와 건물의 틀을 그대로 둔 채 자신을 낮추고, 그 나라의 역사에 눈을 돌려, 이란에서 존재할 수 있는 (하나의) ‘공간’을 만든 디자이너에게 찬사를 보낸다.