자동차 스타일의 사회적 의미

2011-04-06

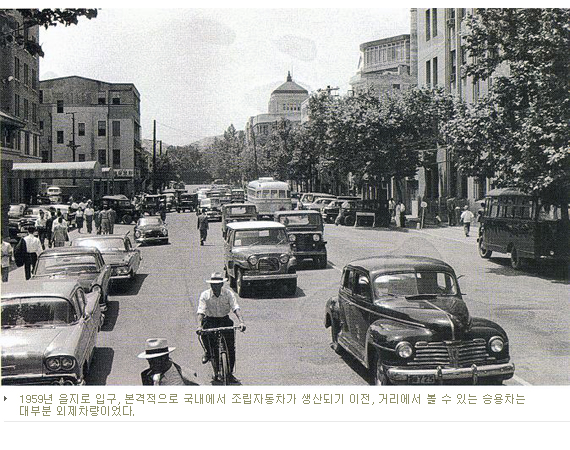

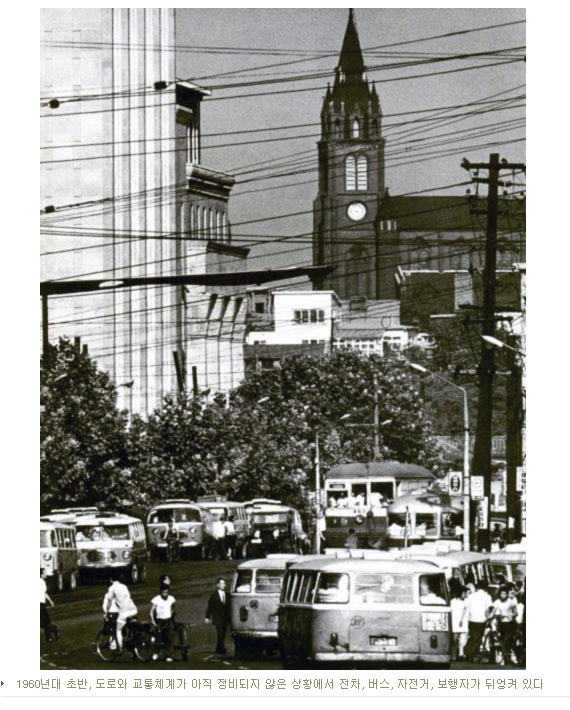

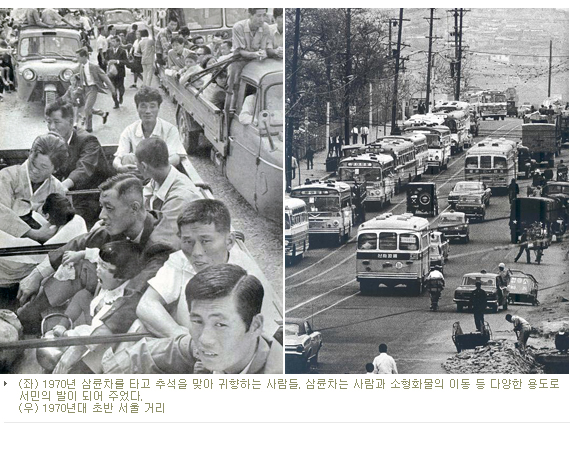

자동차가 소수 부유층의 사치품이라는 생각은 근대 시기 한국에 처음 들어왔을 때부터 이미 생겨났지만, 이러한 인식은 전쟁 후 도시가 확대되고 자동차가 사람들의 일상에 깊이 관여하면서 일반적인 관념으로 자리 잡게 되었다.

글 | 이옥분 디자인학 박사

에디터 | 최동은(dechoi@jungle.co.kr)

1960년대 후반에는 본격적으로 신진자동차공업의 코티나, 현대자동차의 코로나, 아시아자동차의 피아트 124 등 국내에서도 여러 종류의 차량이 생산되면서 거리에는 이전보다 훨씬 많은 차량이 다녔다. 생산량이 증가한 만큼 사람들이 자동차를 탈 수 있는 기회는 늘어났지만, 그렇다고 해도 개인적으로 자동차를 소유할 수 있는 사람은 극히 적었다. 무엇보다도 당시 자동차 한대의 가격은 서울 변두리에 집을 살 수 있을 정도의 큰돈이었다. 신진에서 생산한 코로나는 택시의 경우 83만7천원이었으며, 현대의 코티나도 110만원이었다. 이 가격은 원래 자동차의 원산지 가격에 비해 2배가 넘는 매우 비싼 것이었지만, 수요가 생산량보다 많다보니 국내에서는 비싼 가격을 유지하면서 귀한 물건의 지위를 누릴 수 있었다.

자동차가 사회 속에서 지니는 의미는 자동차 자체의 가격만으로 이루어지는 것은 아니었다. 자동차를 중심으로 벌어지는 일련의 사건은 자동차가 사회 구성원 속에서 의미를 구축하는 소재가 되기도 하고, 그 위에 다시 의미를 부여받는 생산과 순환의 과정에 관여했다. 이 시대의 고가의 자동차가 가졌던 상징적 의미는 완성자동차의 수입을 전면적으로 통제하는 상황을 통해 더욱 깊어지게 되었다.

예를 들어 정부는 본격적인 수출산업화에 몰입하면서 수출 목표치를 달성하고, 수출 증가율에서 1등을 한 기업에게 그 부상으로 자동차의 수입권한을 주었고, 수입권한을 얻은 기업의 회장은 ‘링컨 컨티넨탈’과 같은 최고급 미국 승용차를 수입하여 타고 다닐 수 있었다. 링컨 컨티넨탈은 포드의 모델 중 가장 고급스럽고 미국적인 이미지가 강한 차종이었다.

국내조립이 아닌 링컨 컨티넨탈과 같은 수입 외제자동차는 매우 특별한 것이었고, 이러한 상황은 소유자가 자동차 수입이 철저하게 통제된 환경 속에서도 그 통제의 망에서 벗어나 자유로울 수 있음을 보여주는 것이었다. 대중은 소수의 특수층에게만 허가된 물건으로서, 소유자의 부를 표시하는 상징으로서, 사회적 관례에서 벗어날 수 있는 자유로서, 스타일의 쾌감을 즐길 수 있는 관조의 대상으로서 자동차에 감정적으로 동화되었고, 이에 따라 자동차에는 여러 상징과 의미가 겹쳐지게 되었다.

자동차는 사회적 의미를 확장하며 스타일의 전형을 생산했다. 수입권한을 받아 사들여 온 링컨 컨티넨탈, 닛산에서 들여와 조립한 새나라, 신진의 코로나와 현대의 코티나, 게다가 한대 만들어 보는 것에 그쳤지만 시발자동차가 만든 미국형의 대형세단 등자동차 스타일은 세단형으로 변하고 있었다. 이 스타일은 엔진룸과 객실, 화물실이 각각 독립된 공간으로 구분되고 밀폐형의 유리창과 지붕이 있는 구조와 형태였다. 이러한 형태의 노치백 세단 스타일이 귀한 물건으로써의 자동차를 대변하고 있었으며, 최고 상류층만이 탈 수 있는 전통적이며 보수적인 자동차라는 기호였다. 이와 같은 고정관념이 자리 잡아가면서, 노치백 세단 스타일은 일반인은 가질 수 없는 특별함을 발산하며 소유자의 사회적 위치를 선명하게 확인시켜 주는 역할을 수행했다.

자동차 도입의 이러한 초기 역사는 자동차가 한국 사회에서 상징적, 감정적이며 사적인 욕망의 기제로 형성되는 기초가 되었다. 자동차의 크기와 형태, 브랜드에 집착하는 자동차 문화의 현실은 이 지점에서 비롯되었고, 이러한 자동차의 사회적 기능은 사회와 삶의 구조가 현저히 바뀐 현대 사회 속에서도 여전한 지위를 누리고 있다.

*참고도서

박인해․선우일권,『시발부터 쏘나타까지 국산차 계보』, (주)자동차생활, 2007

한국자동차공업협회 『한국자동차산업50년사』, 2005

박병재, 전 현대자동차부회장과의 인터뷰, 2009.10.16

서울시정개발연구원 『서울20세기,100년의 사진기록』서울학연구소

구와바라 시세이, 『내가 바라본 격동의 한국』, 눈빛출판사, 2008