여인의 선과 자태에 담긴 흔적 남기기

2007-09-11

새로운 공간을 디자인하면서 마주치게 되는 묘한 환경은 디자이너의 풍부한 감수성을 자극한다. 번잡한 도심지 그 골목 한쪽에 조용히 자리한 바, 이곳에 무언가 색다른 바를 만들고자 하는 클라이언트와의 대면과 새로운 작업에 대한 설레임과의 조우 시점에서 우희의 흔적 남기기는 시작된다.

디자이너는 첫 만남 속에 겪게 되는 부끄러운 듯 수줍은 만남을 자신만의 독특한 공간언어로 적용시키고자 한다. 지난 가을 우연히 한 사진작가(민병헌)의 작품을 보았을 때 마주하게 된 절제된 빛과 감성의 흔적에 한동안 눈을 떼지 못했던 그다.

그리고 첫 만남의 설레임을 사랑하는 ‘여인’과의 만남이라는 설정 하에 여인의 선과 디테일을 공간 속으로 옮겨다 놓고자 한다. 사람과의 마주침과 만남을 통해 남겨지는 흔적, 바(Bar)라는 다소 침묵적이면서도 유희적인 공간에 설레임을 느끼게하는 여인의 흔적을 담고자 한다. 이후 국내의 사진작가(김재윤)와 공동작업을 진행한다. 적당한 모델을 섭외하고 사진과 공간의 다소 독특한 접목을 시도하게 된다.

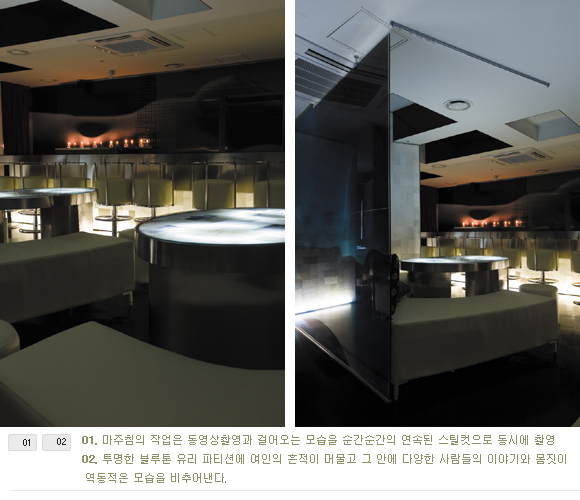

“마주침. 저 멀리서 걸어오는 여인 점점 나에게로 다가온다. 서로 단 둘이 마주 대하고 나는 왼쪽, 여인은 오른쪽으로 사라진다. 들어오는 입구에 첫 번째 문을 열고 들어오는 동시에 나타나는 여인과의 마주침은 두 번째 문에서 서로 사라진다. 마주침의 작업은 동영상 촬영과 걸어오는 모습을 순간순간의 연속된 스틸 컷으로 동시에 촬영하였다.” 여인의 모습을 담는 과정에서 시작된 우희의 공간 만들기는 여인의 선과 디테일만을 얻어내는 흔적의 작업으로 이어진다.

야릇한 여체의 흐름으로 시작되는 파사드는 이렇다할 커다란 간판이 없다. 선의 느낌 자체로 이곳이 은밀한 정과 화기애애한 대화를 나누는 곳임을 넌지시 암시하는 듯 하다. 그 선의 흐름은 중앙에 움푹 들어간 출입구로 면의 흐름을 매끄럽게 이어간다. 좁은 입구에서 휘어들어가는 방식으로 마련된 진입공간은 바를 찾은 고객들에게 약간의 호기심과 긴장감을 부여하는 요소로 작용한다. 내부의 공간은 크게 바 영역과 테이블 존으로 나뉘어진다. 길게 한쪽 벽면을 가득 채우고 있는 바에도 여인의 흔적은 부드럽게 공간 전체를 채우고 야릇한 분위기를 형성시킨다.

테이블 존은 다섯 개의 영역으로 나누어지며 날렵한 유리벽과 평면의 비틀어짐이 공간의 다이나믹함을 더한다. 때론 길게 사선으로 공간을 나누고 언뜻 보기에 일정한 틀을 깨는 듯한 공간 배치는 더욱 풍성한 공간을 만들어낸다. 투명한 블루톤의 벽면에는 여인의 흔적이 머물고 부드럽게 있는 듯 없는 듯 시선과 움직임을 에워싼다.

그 안에서 펼쳐지는 다양한 사람들의 이야기와 몸짓이 역동적인 모습을 비추어낸다.

그리고 둥근 테이블존은 마치 부유하는 공간의 섬처럼 둥둥 떠 있는 듯한 분위기를 자아낸다. 테이블 영역은 그 자체로 빛을 발하며 은은하게 발광하는 벽면과 더불어 고요하면서도 대화를 모으는 묘한 흡입력을 간직한다. 테이블을 따라 움푹 함몰된 천장 면 역시 좁은 공간의 트임과 소리의 울림을 방지하는 기능을 담당한다. 테이블 면을 자세히 보면 군데군데 여인의 모습들이 테이블 표면에 투영된다. 여인의 흔적을 대화 속으로 살포시 끌어들인 것이다.

“漢兵己略地(한병기략지) / 四面楚歌聲(사면초가성) / 大王義氣盡(대왕의기진) / 賤妾何聊生(천첩하료생)” “한나라 병사가 이미 초나라 땅을 차지했고 / 사면의 들리는 것은 초나라 노랫소리 / 대왕의 의기가 다했으니 / 천첩이 어찌 살리오.” 진나라 말 항우가 한나라 고조에게 패하면서 사면초가가 되자 항우의 칼을 빌어 생을 달리한 우희의 애절한 노랫말이다. 훗날 패왕별희(覇王別姬)로 너무나도 잘 알려진 항우와 우희의 슬픈 사랑이야기는 우희라는 공간으로 디자이너에 의해 다시 살아난다.

그 남겨진 흔적 남기기의 작업을 통해 마련된 27평의 자그마한 공간 우희. 그 속에는 여인의 동적이면서도 부드러운 곡선의 흐름이 녹아있고 빛과 선의 흔적 언어가 담겨있기에 더욱 매력적인 빛을 발하게 된다.

취재 김용삼 draegon3@maruid.co.kr 사진 김재윤