East London의 문화재생지, Spitafields Market

2012-01-12

필자가 영국에 처음 와 런던에 정착한지 막 일년이 넘었다. 처음에는 이 도시 젊은이들이 거리에서 만들어내는 에너지에 매료되었고, 다음으로는 쉴새 없이 만들어지는 일회성의 이벤트를 읽으면서 서서히 이방 세계에 적응해 왔다. 그리고 이러한 도시의 파편들이 서로 거부감 없이 19세기 중세시대의 조직 위에서 자생적으로 기획되고 흘러 다니는 걸 느꼈을 땐, 새로운 형태의 ‘Heterogeneity’ 속을 걷고 있는 느낌이 들었다. 이것이 런던이라는 도시가 외형적으론 거의 변화가 없어도 사람들에게 Creativity의 Capital이라고 회자될 수 있는 이유인 것 같다.

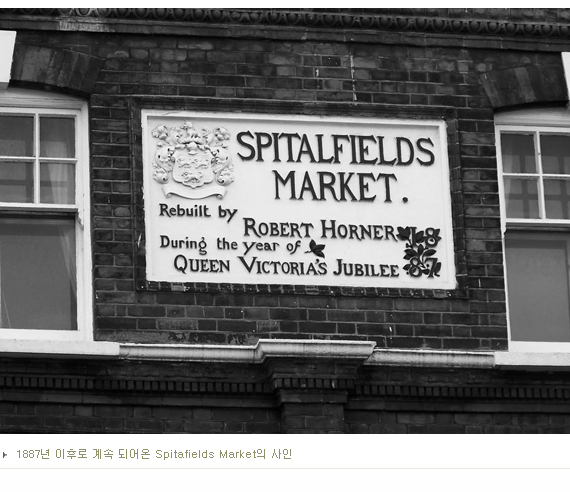

그렇다고 이 도시가 무작정 보존의 가치만을 최우선으로 하는 것도 아니다. 서울의 충만한 에너지로 인한 엔트로피적 상황과 다르게 런던은 철저하게 계획되고 통제 된 채로 타협하며 변화되어왔을 뿐이다. 그러다 보니 자연히 도시의 외형적 변화는 느리고 도심 내에서 블록 정도 크기라도 개발이 있을 때마다 많은 언론에서 그곳을 주목한다. 런던의 도시 재생에 관심 있는 사람이라면 한번쯤 들어봤을 법한 ‘Spitafields Market’ 재개발은 1990년대 런던 도시 개발에 가장 뜨거웠던 이슈였으며, 첫 사업을 시작한 1987년 이후 무려 17년간의 시간이 지난 후에야 관할구로부터 허가를 받을 수 있었다. 필자는 런던의 21세기 도시재생 방식이 함축적으로 가장 잘 들어난 ‘Spitafields Market’의 역사와 2008년 개장 후 현재의 모습 그리고 이 지역사회에 미치는 효과에 대해 살펴보고 우리에게 시사하는 바가 무엇인지도 간략히 언급하겠다.

글 | 이창엽(twitter.com/CHANGYEOB_LEE)

에디터 | 길영화(yhkil@jungle.co.kr)

시장은 역사적으로 오래된 거래의 장이자 공공 공간이며 계급을 떠나 커뮤니티를 형성하며 영국의 지역사회에 중심역할을 해왔다. 그 중에서도 런던의 동쪽에 위치한 ‘Spitafields Market’은 400여 년의 시간 동안 위로부터가 아닌 아래부터의 개발 방식을 추구했다. 즉 다국의 이민자과 영국 노동 계급에 의해 자생적으로 진화되어 왔고, 그들이 정착해 고유의 생활의 에너지를 만들어 왔던 곳이다. 높은 세금을 피해 도시의 경계에서 그들은 물건을 교환하며 주거와 생업의 자체적 시스템을 개발해 왔고, 현재 시장 블록을 이루는 건물들은 과거 빅토리아(Victoria) 시대에서는 실크 직조 장으로 이용되었다고 한다. 그러나 이곳은 런던 도시의 개발 방향 축인 동쪽 경계에 위치하고 있는 관계로 현대에 와서 포괄적 재개발을 통해 금융중심 업무지구의 경계를 더 확장하려는 개발 주체들과 갈등을 시작하게 되었다. 이때가 1987쯤이었다.

Top-down식의 재개발은 겉으로 보기에는 많은 양의 자본의 투입되고, 그 지역을 새롭게 태어나는 식의 환상을 불러일으키기도 한다. 그러나 지역의 역사와 사람들의 에너지로 누적되어온 장소성을 한 건축가가 자신의 경험과 아이디어로 지우게 되고, 때론 효율적 개발의 논리에 따라 어디에서나 적용될 수 있는 보편적 결과물과 프로그램으로 지역의 생명력을 결핍시키기도 한다. 이러한 갈등의 직면에서 Spitafields 지역의 커뮤니티 건축가들과 소규모 상권의 주체들은 창의적인 아이디어와 끊임없는 커뮤니티 중심의 지역 재생 방법 제시를 통해 자본의 힘에 저항하며 타협점을 찾아나갔다. 15년이 지난 후, 마스터플랜 건축가인 Foster & Partners는 ‘Old Spitafields Market’의 절반을 보존하고 오피스 빌딩의 높이를 낮추며, 지역의 비즈니스에 피해를 최소화 하고 공생하는 방향으로 디자인과 프로그램을 수정하게 된다.

10여 년이 지난 현재 이곳은 런던에서 가장 젊은이들과 관광객이 많이 붐비는 장소 중 하나가 되었다. 다양한 이벤트, 마켓, 문화, 공연 등은 이 지역의 새로운 아이덴티티(Identity)가 되었고, 활동했던 사람들은 변했지만 서민들이 누적해왔던 그 에너지는 더욱더 확장되어 있는 듯 하다. 처음 이곳을 찾았을 때 가장 아이러니했던 건 Foster & Partners가 새로 설계한 매우 깨끗하고 빈틈없는 디테일의 리테일 숍들에는 사람들이 거의 없다는 것이었다. 사람들을 매료시키고 이끄는 건 개발자들이 바랐던 잘 다듬어진 상업공간이 아니라 오히려 좀더 어지럽고 지저분하지만 자유스럽고 편안하면서도 부산함, 그리고 오랜 시간 동안 축적되어온 이 ‘Spitafileds market’의 에너지와 지켜져 온 장소성인 것처럼 보였다. 잠시 서울의 4대문 안의 많은 것들이 600년의 시간을 느낄 수 있게 잘 보존되어 있고, 그 외곽은 한국의 근대화를 보여줄 수 있는 도시의 모습이 오버랩(Overlap)된다면 얼마나 매력적일까 하는 생각에 빠져본다.

낡아서 도시 개발에 장애물로 여겨졌던 한 재래시장 블록이 현재는 되살아난 거래의 영역으로 수많은 사람을 모이게 하고, 방문자들에겐 즐거움을 선사한다. 뿐만 아니라 지역의 누적된 에너지와 생명력까지 환기시킨다. 특히 주말의 ‘Spitafields Market’은 젊은이들, 각종 나라의 음식냄새, 그리고 다양한 볼거리와 거리의 문화들로 가득 차 항상 발 디딜 틈이 없다.

특히나 오래된 물건들이 많이 눈에 띈다. 카메라, 1940년대 의자, 전화기, 레코드 판 등등 마치 지금은 철거된 옛 동대문의 풍물 시장의 에너지를 보는 듯 했다. 이러한 시장은 물건을 사고파는 단편적인 경험들이 여러 사람들과 공유되고 세대와 세대를 아우르는 공감대가 형성됨으로써, 또 다른 형태의 공공공간으로 사람들에게 제공될 수 있는 것이다. 이는 도시가 자연적으로 배우고 내적으로 단단해지는 과정이기도 하다.

도시는 인류가 만들어낸 가장 스케일이 큰 인공의 유기체다. 상황에 따라 파괴 되기도 하고 재생 되어 다시 살아나기도 한다. 런던 ‘Spitafields' 일대의 지역은 이 오래된 마켓의 효과로 다시 젊어지고 있다. 이는 산업화 시대의 종료와 70년대 개발 붐으로 지어졌던 그리고 수명이 다해가는 한국의 무수한 콘크리트 덩어리들에 많은 시사점을 던진다. 현재 글로벌 경제의 위기와 맞물려 도시 재개발에 있어서 우리는 기존의 자본 지향적 Top-down식에서 조금은 벗어나 지역성과 역사를 좀 더 이해하고 현대의 다양한 패러다임들을 살펴보며 새롭고 우리만의 재생의 방향을 끊임 없이 물어봐야 할 것이다. 더 이상 유럽식의 모방이 아닌 배움이 되어야 할 것이다. 그래야 우리 고유의 공존 공간을 창조해 나가고, 도시와 사람들은 좀 더 미래 지향적으로 동시에 성장해 나갈 수 있을 것이다.