“세계에서 가장 얇은 노트북!”

2004-01-12

가끔은 노트북을 촬영하게 됩니다. 하루가 다르게 발전해 가는 최첨단 기기들을 누구보다 먼저 접할 수 있는 것은 저의 큰 즐거움 가운데 하나이지요. 노트북의 경우 제품간 표현 방법의 차이는 다소 있습니다만 경험상 그 근본 컨셉은 대부분 비슷합니다. ‘얇고 가볍다, 그렇지만 성능 역시 좋다’라는 것으로 요약이 될 수 있겠더군요.

이번에 말씀드릴 이야기에 등장하는 제품 역시 ‘세계에서 가장 얇은 노트북’이 그 컨셉이었습니다. 더 정확히 말씀드리자면 ‘DVD/CD-RW 콤보 드라이브’가 장착된 기종들 가운데서 세계 최박형이라는군요. 얼마전 발표된 인텔의 센트리노 모바일 기술이 적용된 칩을 중앙처리장치(CPU)로 채택했다는 바로 그 제품입니다.

‘세계에서 가장 얇은 노트북’을 표현하기 위해서는 종이를 배경으로, ‘세계 최고의 기술이 이곳에 숨어 있다’를 전하기 위해서는 가죽을 배경으로 두 가지의 컨셉을 마련하여 촬영에 들어갔습니다.

우선 결이 있는 얇은 종이를 가장 넓은 중앙의 폭이 약 2cm 정도 되도록 자른 후 뒤에서 노트북을 밀어 넣어 제품이 종이를 밀고 올라 오도록 하고, 이때 함께 밀려 올라오는 종이의 형태가 자연스럽도록 노트북의 위치를 조절해 줍니다.

종이의 질감과 밀려나온 종이의 단면을 잘 표현하기 위해서는 입체감을 최대한 살려야 하는데, 이는 조명이 좌우합니다.

먼저 좌측 45도 위에서 허니컴 스팟라이트를 낮게 비추어 줍니다. 빛의 흐름을 강조하기 위해서는 위 아래 쪽에 검은 스타킹 재질의 스크린을 설치하여 빛을 적당히 차단하여 자연스런 섀도우가 생기도록 조절해 주어야 합니다. 그림자 부분이 너무 진해지지 않도록 소프트 박스를 사용하여 전체적으로 아주 약하게 필 라이트를 조명해 주어야 하는데, 이때 필라이트가 너무 강하면 종이의 질감과 입체감이 약해지므로 주의해야 합니다.

촬영을 담당한 저도, 진행을 맡은 디자이너께서도, 가능하면 컴퓨터를 이용한 후작업을 줄이기 위해 여러 모로 애를 쓰지만, 이번에도 결국 노트북은 따로 촬영해야만 했습니다.

첫번째 이유는 노트북이 종이 뒤에 가려져 조명을 제대로 받을 수 없었고, 둘째는 막상 사진을 찍어놓고 보니 실제 눈으로 보는 것보다 제품이 더 두꺼워 보이는 것, 세째로, 작업의 효율성(구멍의 크기 조절, 노트북의 위치 조절) 등 문제들 때문이었습니다. 제품의 외곽선과 컨트라스트를 살릴 수 있는 최적의 조명으로 제품만을 독립적으로 촬영해서 후작업을 통해 합쳐야만 했습니다.

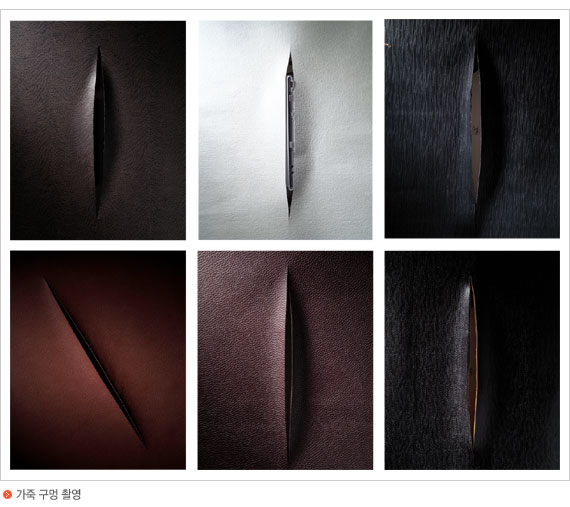

두 번째 촬영하였던 ‘가죽 구멍’ 역시 마찬가지. 가죽은 종이에 비해 더 신축성이 있으므로 가운데를 일직선으로 한 번만 잘라주고, 집게로 네 모퉁이를 고정시킨 후, 벌어지는 형태를 보아가며 가죽을 사방에서 잡아당기는 힘을 조절해 가며 촬영했습니다.

한 종류의 가죽만 촬영하면 오죽 편하겠습니까만, 다양한 가능성에 대비하여 여러 종류의 가죽을 실험해 보아야 했습니다(물론 종이 역시 마찬가지였습니다). 가죽에는 제각기 독특한 무늬와 결이 있는데 종류와 부위에 따라 그 크기와 형태가 서로 다릅니다. 또 구멍의 길이가 너무 길면 가죽의 무늬가 너무 작아져서 표면 질감이 약해지고, 그렇다고 구멍을 너무 작게 뚫어 가죽을 지나치게 클로즈 업하게 되면 표면의 무늬가 너무 두드러져서 보는 이에게 혐오감을 줄 수도 있습니다. 가죽의 종류에 따른 무늬를 고려하여 각각 다른 길이로 가죽을 잘라야만 합니다.

아무리 사전준비를 철저히 한다고 해도 실제 촬영을 진행하다 보면 예상했던 것보다 일의 양이 늘어나게 되는 경우가 많은데, 이번 촬영 역시 예외가 아니었습니다. 저는 이럴 때일수록 사진가가 보다 더 냉정하고 이성적인 판단에 따라 행동할 필요가 있다고 생각합니다. 물론 고생하며 일하는 입장에서는 별로 달갑지 않은 상황일 수도 있습니다만, 함께 진행하는 스탭들에게서 나온 충분히 공감이 가는 새로운 아이디어로 인한 추가 촬영의 경우나 미리 예상치 못해 어쩔 수 없이 늘어나는 컷 수에 대해서는 지나치게 민감하게 반응할 필요는 없다고 봅니다. 오히려 적극적이고 과감하게 이를 수용하는 것이 좋다고 생각합니다. 어쩌면 사진가에게 있어 오히려 좋은 기회가 될 수도 있습니다. 저의 경우에는 촬영도중 원래의 시안보다 더 새로운 생각이나 좋은 방법들이 떠오르면 그 착상대로 몇 가지를 더 촬영해 둡니다. 책상머리에 앉아 머리를 짜내며 만드는 것이 원래의 촬영시안이라면 이보다 더 멋진 아이디어들이 실제 촬영 과정에서 얼마든지 나올 수 있는 것이고, 이것들을 그때 그때마다 거침없이 쏟아내며 자유롭게 스탭들과 의논하고 수용하며 ‘플러스 알파(+α)’를 얹어 주는 것이 광고사진가의 당연한 역할일 것입니다. 촬영시안과 계약서에 연연하여 “처음과 이야기가 다르지 않습니까?”하며 그때마다 추가비용을 들먹인다면 ‘창의적인 사진가’와 ‘소중한 광고주’로부터 점점 더 멀어지게 될 것입니다.