내 귀에 도청장치! 네 눈엔 폭파장치!

2011-12-08

0 BIG BROTHER IS WATCHING YOU. 1984년 4월 런던, 거리 이곳저곳에 붙은 포스터들이 바람에 펄럭인다. 포스터 속 얼굴의 콧수염과 포스터 하단에 인쇄된 살벌한 문구가 낯설지 않다. 결코 허풍이 아니라는 듯, 공중에서는 헬기들이 순찰을 하며 방 안을 들여다본다. 뉴스와 연예, 교육과 예술을 관리하는 진리부(The Ministry of Truth) 소속 당원인 스미스에 따르면, 당원들에 대한 빅 브라더의 관심은 너무나 끈끈해서 방 안만이 아니라 뇌 안까지 지켜봐 주신다. 물론 헬기를 뇌 안까지 들여보낼 수는 없는 노릇, 대신 텔레스크린(telescreen)이라는 것을 만들어 거리는 물론이고 방 안에까지 설치했다. 이 선철덩어리(Pig iron)는 텔레비전이라기보다는 커다란 화상전화기에 가까워서, 영상과 음향을 송신만 하는 것이 아니라 수신도 한다. 텔레스크린으로 송신할 영상과 음향의 제작을 진리부가 맡도록 하고, 텔레스크린으로 수신한 영상과 음향의 검열은 사상경찰(Thought police)이 맡도록 함으로써 빅 브라더는 감상과 감시를 동시에 실시하는 것이다. 텔레스크린을 자의에 따라 끄는 것은 금지되어 있다. 따라서 당원들은 늘 빅 브라더의 시선 속에서 산다. 적어도 오웰(George Orwell)의 1984년에는 그렇다.

글, 사진 | 현린

1 모든 기록과 기억은 오직 핵심 당원들만이 관리하고, 그들의 통제에서 벗어난 기록과 기억은 곧 범죄다. 범죄자들을 기다리는 것은 고문과 강제노역 또는 ‘증발’이다. 스미스는 상부의 지침에 따라 기존 뉴스를 수정하고 소각시키는 일을 맡고 있다. 주변 당원에 불과한 그는 수정했다는 사실을 기록해서도 안 되고 기억해서도 안 된다. 생존을 위해 요구되는 것은 오직 반복되는 수정과 망각뿐이다. 설령 수정 이전의 기록을 기억한다고 해도 그 진실 여부를 증명할 길도 없다. 진리부에는 자신 외에도 숫자와 문자, 영상과 음향을 수정하는 데 유능한 당원들로 넘쳐나고, 수정 이전의 기록은 모두 소각되기 때문이다. 자신의 수정이 몇 번째 수정이었는지 확인할 길도 없다. 이 때문에 진리부 소속 당원들은 자신들이 수정한 기록의 내용은 물론이고 수정했다는 사실 자체도 망각하는 ‘실재통제’(Reality Control) 또는 신조어로 ‘이중사고’(Doublethink)에 능숙하다. 그런데 이에 미숙한 스미스, 증발의 위험을 무릅쓰고 감히 진실과 그 표현의 자유에 관심을 갖는다. 가상의 적에 대한 공포와 증오 조장을 위해 당이 실시하는 폭격의 위험을 감수하고 하층 계급인 프롤(Prole)의 거주지에 있는 암시장에 가서 펜과 노트까지 구입해 놓았다. 그리고 마침내 텔레스크린을 등진 채 자신만의 기록이란 것을 남긴다. DOWN WITH BIG BROTHER.

우연히 보게 된 한 장의 신문 사진이 결정적이었다. 혁명 공신이었으나 훗날 반역죄를 저질렀다고 자백한 후 처형당한 영웅들의 사진이었다. 그런데 촬영날짜가, 그들 자백이 담긴 기록대로라면 그들이 시베리아에서 적장을 만나 기밀을 팔았다던 날이었다. 반면 촬영장소는, 시베리아 어딘가가 아니라 뉴욕의 한 행사장이었다. 진리부가 그 내용이 일치하지 않는 두 기록을 남긴 것이다. 물론 기록의 차이와 기록의 진실은 별개의 문제다. 사진이라고 해서 수정되지 않았다고 확신할 수도 없다. 그럼에도 불구하고 풍문으로 떠도는 저항군의 존재를 믿고 싶었던 것일까, 스미스는 사진을 증거로 그들의 자백이 조작된 것이라 확신한다. 마침, 그 눈빛으로 저항군 소속이라고 확신하는 핵심 당원 오브라이언이 은밀하게 접속해 오기도 한다. 이 모든 것 역시 보고 듣는 즉시 잊어야 했건만, 무모하게도 스미스는 오브라이언을 찾아가 저항군에 가담하겠다는 맹세까지 한다. 이중사고의 늪에서 벗어난다더니 아예 사고 자체에서 벗어나 직감을 선택했던 그는, 결국 오브라이언의 덫에 보기 좋게 걸려들고, 쥐가 얼굴을 뜯어 먹게 하는 강도 높은 재학습을 통해 ‘그들’의 보호를 받는다. 마침내 갱생에 성공하고 눈물 속에서 빅 브라더에 대한 사랑을 고백하던 날, 스미스는 비로소 증발된다.

오웰의 1984년에서 표현의 결핍으로 인한 망각이 문제였다면, 현실에서는 표현의 과잉으로 인한 망각이 문제다. 누구도 통제하지 못할 정도로 대량으로, 과속으로 생산되고 유통됨으로써 미처 기억되지 못하고 사고되지 못하는 시각적 자극들은, 정서의 표출이라는 순간적인 효과를 달성하고 나면 다음에 올 자극과 정서를 위해 즉각 소각된다. 망막에서 소멸되는 동시에 망각되는 이들 자극들은 마치 몸에서 이탈된 눈알만을 요구하는 듯 보이니, 이를 위해 굳이 당이 나설 필요는 없다.

2 1999년 9월 암스테르담, 오웰의 우울한 예언을 뒤엎는 사건이 일어난다. 텔레스크린이 파괴되었기 때문이 아니다. 텔레스크린은 오히려 오웰의 예상을 넘는 수준으로 성장했다. 감시와 감청도 여전히 존재한다. 다만 최첨단 텔레스크린을 통해 감시하고 감청하는 빅 브라더가 이제는 ‘그들’만이 아니라 ‘우리’이게도 되었으니, 리얼리티 프로그램 ‘빅 브라더’가 탄생한 것이다. 2000년에는 런던판 ‘빅 브라더’도 제작되었고 이후 전 세계 각국에서 그들의 버전이 제작되어 만국에서 사랑을 받는다. 출연자들의 거주지 곳곳에 카메라를 숨겨놓고 그들의 일거수일투족을 방송하는 제작자들이 오웰의 ‘그들’이 아니라는 점은 분명해 보인다. 재주만 있다면 누구나 그들처럼 방송국에서 일할 수 있을뿐더러, 그들이 되기 위해 당원 따위가 될 필요도 없으니 말이다. 무엇보다도 이들 출연자들은 강제에 의해서가 아니라 자발적으로 출연한다. 스미스와 달리 텔레스크린의 사각지대를 찾지도 않는다. 오히려 ‘중도탈락’하는 것이야말로 이들에겐 증발을 의미하니, 최후까지 빅 브라더의 시선 안에 남기 위해 경쟁한다. 텔레스크린 앞에서 감상의 자유를 누릴 뿐만 아니라, 텔레스크린 안에서 출연의 자유도 누리는, 우리인지 그들인지 정체가 애매한 이 새로운 빅 브라더는, 그래서 이렇게 말한다. BIG BROTHER IS WATCHING ME?

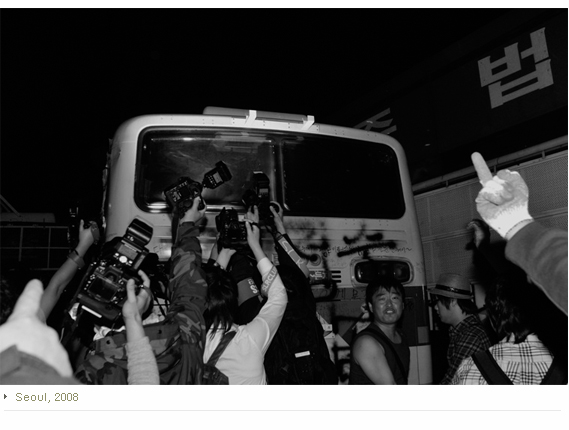

2010년 1월 런던, 뒤엎어진 오웰의 우울한 예언을 다시 뒤엎는 사건이 일어난다. 런던 한복판에서 사진가들의 집회가 열렸으니, 사정은 이렇다. 급속하게 대중화된 디지털카메라 덕에, ‘그들’이 제작하고 송신한 것을 수신만 하는 것이 아니라 이제 ‘우리’ 스스로 제작하고 송신까지 하는 세상이 되었다. 그래서 볼 꼴 못 볼 꼴 다 보는 ‘우리’ 빅 브라더가 감시가 아니라 그저 관심 때문에, 더구나 함께 감상하기 위해서 언제나처럼 카메라를 들었다. 그런데 세상에서 감시 카메라가 가장 많다는 이 도시의 경찰은, 테러 방지를 위해서라며 공공장소에서의 촬영을 금지하고 심지어 사진가를 구속하기까지 한 것이다. 카메라와 폭탄을 구별 못하는 이들은 오웰의 빅 브라더의 그것과 동일한 관심을 쏟으면서도, 결코 자신이 빅 브라더라고는 않는다. 오직 사악하고도 강력한 다른 빅 브라더가 있어서 그로부터 당신을 보호하기 위해 당신을 지켜봐 주는 것이라 말한다. 역시 감시가 아니라 관심이라는 것이니, 보호를 위해 감상은 접어 달라는 말이겠다. 이에 사진가들은 자신들은 빅 브라더가 아니라고, 적어도 그 끄나풀 따위는 아니라고 외쳤던 것이니, 그들이 내건 문구는 이랬다. I''M A PHOTOGRAPHER, NOT A TERRORIST!

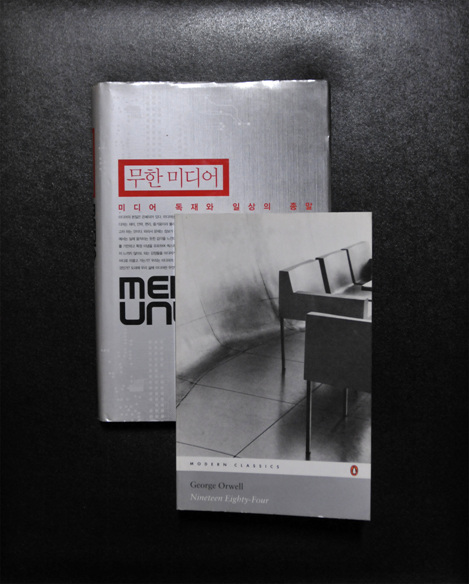

3 한쪽 끝에는 ‘내 귀에 도청장치’라며 빅 브라더를 조심하라는 경고가, 그 반대쪽 끝에는 ‘네 눈엔 폭파장치’라며 빅 브라더를 처리하겠다는 포고가 있다. 그러나 이 둘 사이에 이렇듯 공공연한 충돌이 있다는 것은, 적어도 오웰의 그것과 같은 빅 브라더 따위는 없음을 방증한다. 뉴스와 연예, 교육과 예술 관련 기록을 통제하려는 진리부 따위가 없어서가 아니라, 통제하려고 해도 통제할 수가 없고, 무엇보다도 굳이 통제할 필요가 없어졌기 때문이다. 주머니 속에 넣고 다닐 만큼 작아진 현대판 텔레스크린이 대중화되면서, 이제 대중은 단순히 기록을 소비할 뿐만 아니라 직접 생산까지 하며 스미스가 갈구하던 표현의 자유를 누린다. 그런데 휴대용 텔레스크린을 통해 감시가 아니라 그저 감상을 즐기는 이 선량한 빅 브라더가 너무나 빨리 쏟아내는 기록들은 너무나 많다. 그래서 일일이 수정하고 삭제한다는 것이 불가능할 뿐 아니라, 굳이 그럴 필요도 없이 저절로 소각되고 망각되기 때문이다. 그러니 ‘무한미디어’(Media Unlimited, 2001)에서 기틀린(Todd Gitlin)이 지적하듯, 오웰의 빅 브라더 따위란 이래저래 편집증의 산물일 뿐이다.

콧수염을 기른 빅 브라더의 포스터가 아직도 붙는다면, 그것은 기록의 수정이나 삭제를 위해서가 아니라 기록의 원천 봉쇄를 위해서다. 많은 기록이 디지털카메라를 통해 손쉽게 생산되는 만큼, 해당 공간을 점령함으로써 적어도 새로운 기록은 손쉽게 통제 가능한 탓이다. 그래서 이제는 오히려 경찰이 선량한 빅 브라더의 시선을 피하기 위해 사악한 빅 브라더 탓을 하며 거리에 바리케이드를 쌓는다.

이제 문제는 이중사고가 아니라 다중정서가 되었다. 기록이 망각의 급류를 타면서 기억과 사고는 이중이 아니라 다중으로 분해된다. 분해된 기억과 사고는 표현되지 않고 다만 분열된 정서로 표출될 뿐이다. 기실 텔레스크린이 관심을 가졌던 것은 이제나 저제나 정보가 아니라 정서였다. 이유는 물론, 돈이 되기 때문이다. 통제가 관건인 당과 달리 표출이 관건인 시장은 급속하게 소각되고 망각되는 이 정서의 바다에서 그야말로 물을 만난 셈이다. 이들이 주도하여 텔레스크린이 유동화(Mobilization)되는 동안, 정보를 통제하지 못하는 인간의 사고와 정서 모두는 별도의 폭격이 필요 없으리만치 파편화(Demobilization)된다. 그러니 테러가 있다는 말은 거짓이 아니었다. 다만, 바리케이드 저편이 아니라 이편에서, 그것도 일상적으로 일어날 뿐이다. 그들 사악한 빅 브라더로부터의 보호에 감사하며 돌아와 ‘빅 브라더’에 채널을 맞추며 선택의 자유를 누리는, 이들 선량한 빅 브라더 안에서 말이다. 물론 어느 누구도 자신이 빅 브라더라고는 않으니, 웃음도 눈물도 많은 현대의 빅 브라더(BB : BIG BROTHER)는 오웰의 프롤처럼 행복하게 빈대(BB : BED BUG)와 더불어 사는 탓일 것이다. 감시 대신 감동에 관심을 쏟고, 증발 대신 흡혈에 감사하면서. 어느 누구도 이런 말은 않지만 말이다. BED BUG IS SUCKING YOU.

* 본 기사는

<월간사진>

2010년 4월호에 게재되었습니다.