고집 센 비평가가 따진 현대사진의 완결성

2012-07-24

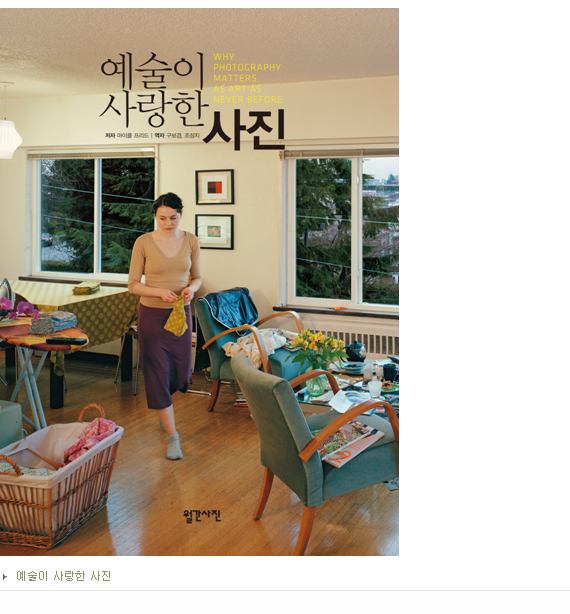

“타인의 마음과 경험을 헐뜯고 함부로 다룬다.”, “그의 평론은 지나치게 극단적이기 때문에 예술에 대한 그 어떤 종류의 평가에 대해서도 위험하다.” 모더니즘의 최고 비평가라는 찬사를 받는 마이클 프리드(Michael Fried)를 향한 힐난의 목소리다. 찬사보다는 화려한 비난이 비평가로서 그가 얼마나 첨예한 화두를 던지고 치열한 논쟁을 벌어왔는지 역설적으로 드러낸다. 현대예술을 이야기할 때 절대 피해갈 수 없는 미술평론가이자 미술사학자 마이클 프리드의 첫 사진비평서인 ‘예술이 사랑한 사진’(원제:Why Photography Matters As Art Never Before, 월간사진 펴냄)이 지난달 국내에 번역됐다. 모두 10장으로 이뤄진 책은 제프 월, 베른트와 힐라 베허, 토마스 스트루스 등 현재 가장 중요한 사진가들의 작품과 하이데거의 세계화, 비트겐슈타인의 일상, 롤랑 바르트의 푼크툼 등 철학적 개념을 심도 있게 다룬다. 이 책의 공동번역자인 구보경 교수(서울디지털대학교 미술경영학과, 사진 왼쪽)와 조성지 편집장(미술세계)을 통해 예술의 근본적인 문제에 천착해온 저자와 그가 조망한 예술사진에 한발 다가선다.

글│박지수 기자

기사 제공│월간사진

예술이 사랑한 사진’은 어떤 책인가?

구보경(아래 구) : 원제는 ‘왜 사진이 과거와 다르게 중요시 되었는가’ 정도로 번역된다. 제목에서 알 수 있듯 예술과 별개로 구분되었던 사진이 어떻게 현대미술에서 예술성을 획득하는지, 예술의 영역에서 다뤄야할 사진은 무엇인지 다룬다. 프리드가 지닌 예술적 신념이 어떻게 현대사진 안에서 구현되는지 살피는 한편, 반대로 현대사진을 통해 자신의 예술적 신념을 풀어낸다.

조성지(아래 조) : 사진에 관한 책이지만 프리드의 예술철학이 녹아있는 중요한 책이다. 그의 예술론에서 중요한 개념인 몰입성, 연극성, 사물성 등은 이 책에서도 끈질기게 논의된다. 예술의 전통과 참의미가 모두 단절되고 전복된 모더니즘 이후의 시대에 그는 사진을 통해 예술의 본질과 역할에 대한 자신의 신념을 증명한다.

비평가로서 마이클 프리드는 어떤 사람이며, 왜 중요한가?

구 : 하버드에서 철학을 공부한 프리드는 1960년 미국의 미술비평에 메를로 퐁티의 이론을 적용한 대표적 이론가다. 그는 객관적이고 중립적으로 작품을 설명하는 것보다 자신의 신념을 표명하고 지지하는 작가들과 동고동락하는 것을 고집했다. 그래서인지 그의 글에는 유독 ‘신념’(Conviction)이라는 단어가 많이 나오고, 그 확고한 신념 때문에 미술계에서 많은 논쟁을 일으키기도 했다.

조 : 프리드는 자신의 신념이 확실하기 때문에 오히려 시대의 변화에 민감하고, 그 흐름을 섬세하게 짚어내는 능력이 뛰어나다. 자기 논리가 있어야 남의 논리가 보이는 것과 같은 이치다. 모더니스트지만 그 누구보다도 모더니즘 이후의 예술의 변화상을 정확하게 기술하고 있기에 중요한 비평가로 평가받는다.

마이클 프리드의 첫 사진비평서다. 이 책을 쓴 이유는 무엇일까?

구 : 프리드는 사진가들과 개인적인 만남을 통해 그들과 예술적인 토론과 교감을 나눴다. 늘 소신 있게 밝혔던 평론가로서의 역할이 자연스럽게 옮겨진 것이 이 책이다. 즉, 자신이 지지하는 사진가들과 동고동락하면서 그들의 사진에 자신의 소신을 투영한 것이다.

조 : 프리드에게 미술이든 사진이든 시각예술의 가장 중요한 지점은 이미지적인 사고다. 하지만 개념미술 이후부터 이미지의 내적인 요소보다는 개념과 언어, 사회와의 관계와 맥락 등 작품 외부에 시선을 둔다. 이를 비판한 프리드는 외부로 시선을 두지만 구도와 연출, 조명 등의 내적인 면에서도 자기완결성을 확보한 사진으로 자연스럽게 관심을 옮겼던 것 같다.

마이클 프리드가 생각하는 현대예술에서 사진의 중요성은 무엇인가?

구 : 그가 중요하게 생각하는 것은 사진 그 자체는 아니다. 프리드는 예술의 미적경험을 중시했고, 그것이 전적으로 순간적이라는 신념이 있다. 프리드는 사진의 일상성과 그 일상성의 아름다움을 순간적으로 느끼는 관람객의 시선에서 자신이 생각하는 미적경험을 발견한다.

조 : 카메라가 단순히 현실의 재현도구라고 여기지만 예술주체가 누구이고 무엇에 몰입하느냐에 따라 사진으로 옮겨지는 사태는 매우 다르다. 또 똑같은 사진 앞에서 각자의 관심사에 따라 주목하는 부분이 다르다. 이러한 점은 매스미디어를 통해 수동적으로 정보를 수용하면서 주체를 상실한 현대인에게 시사하는 바가 크다. 주체적으로 감각하고 의식을 확장하도록 도와주는 것이 예술의 역할이라고 생각하는 프리드는 개념미술 이후 그 역할을 사진이 넘겨받았다고 여긴다.

책 내용이 다소 철학적이고 언급되는 분야도 광범위하다. 책 읽기에 관해 조언을 한다면?

구 : 난해한 철학과 미술적 담론을 요구하는 프리드의 비평을 독자들이 어떻게 읽을지 번역자로서 의문이 든다. 프리드의 기본적인 예술관과 모더니즘 이후 현대미술의 전개과정에 대한 기본적 이해가 이 책의 큰 그림을 파악하는데 도움이 될 것 같다.

조 : 책에 나오는 철학적 언급은 도구에 불과하다. 하이데거와 비트겐슈타인이 언급된다고 꼭 이들의 철학을 알 필요는 없다. 10개의 주제 중에 평소 자신의 관심을 가지고 있는 것을 골라 과연 어떤 사진가들을 이야기할지 살펴보면 좋을 것 같다. 또 책에는 사진작품이 많이 실려 있기 때문에 사진을 따라가며 책을 읽으면 재미를 느낄 수 있겠다.