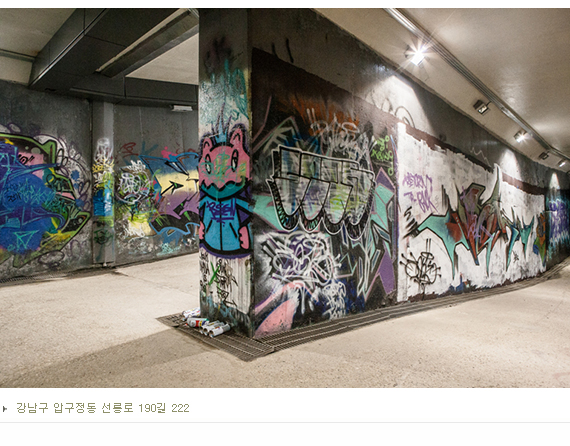

무미건조한 거리, 놀이터가 되다

월간사진 | 2015-10-19

한낱 낙서에 불과할까, 자유로운 소통의 예술일까? 최근 스트리트 아트를 바라보는 시선이 다양하다. 평범한 거리를 놀이터로 만든 스트리트 아트의 세계.

기사제공 | 월간사진

스트리트 아트의 시작, 그라피티(Graffiti)

길을 걷다 심심찮게 보게 되는 벽면의 작은 낙서와 그림 혹은 구 시가지를 화려하게 변신시켜주는 페인팅. 최근 이것이 한낱 낙서에 불과한 것일까, 아니면 자유로운 소통의 예술일까, 논란이 일고 있다. 하지만 부정적이든 긍정적이든 많은 이들이 주목하고 있는 것만은 사실이다. 흔히들 공적으로 개방된 공간에서 공개적으로 이루어지는 그림, 조각, 낙서, 연극 등을 스트리트 아트라고 말한다.

‘길 위의 예술’ 하면 가장 먼저 떠올리는 것은 스프레이로 그림이나 단어를 벽면 가득 적는 ‘그라피티(Graffiti)’일 것이다. 제 2차 세계대전 이후 등장하기 시작했고 1960년대부터 어느덧 하나의 예술로 자리 잡기 시작했다. 그 시작은 미국의 필라델피아에서였다. 콘브레드(Cornbread)와 쿨 얼(Cool Earl)이라는 서명을 시작으로 글귀들이 벽면에 낙서처럼 범람하면서 그라피티는 순식간에 퍼져나갔다. 사회를 향한 반항적인 메시지를 전달하거나 소수자들이 자신의 목소리를 내기 위한 수단으로 시작되는가 하면, 단순 장난으로 행해지는 경우도 허다했다. 이 때문에 도시의 골칫거리가 되곤 했던 것. 공원, 지하철, 화장실, 개인 소유의 건물 등 어디든 그라피티의 도화지가 되었고 결국 도시의 문젯거리로 격하되는가 싶었다.

이 때 등장한 이들이 있었으니, 바로 장 미셀 바스키아(Jean Michel Basquiat)와 키스 해링(Keith Harring)이다. 어린 아이가 그린 듯 어설픈 그림에 자신의 이야기를 녹여 사회적 메시지를 전했던 장 미셀 바스키아와 특정 사물 그라피티로 이름을 알린 키스 해링은 그라피티를 현대미술의 수준으로 끌어올리는 데 큰 역할을 했다. 그렇게 그라피티는 마니아층을 형성하면서 다양한 종류로 발전했다. 하나의 색으로 빠르게 자신의 가명을 남기는 태그, 여기서 조금 더 다양한 색감을 사용해 디자인적인 요소를 갖추게 된 스로위(스로업)와 대규모의 정교함을 요구하는 피스 등 거리 예술은 더욱 확장되기 시작했다.

그라피티의 진화, 거리 예술을 품다

1980년대, 90년대를 거치며 그래피티는 진화한다. 거리의 벽뿐만 아니라 열차와 같은 공공기물로까지 영역을 넓히며 잡지, 영화 그리고 힙합문화까지 전 세계적으로 퍼져 나가기 시작한 것. 이와 더불어 스트리트 아트의 범위도 넓어져 지역의 기관과 함께 진행하는 공공미술의 영역까지 품게 된다.

정부나 기업체가 예술가의 작업을 통해 특정 지역, 기업의 사회문화적인 환경을 개선하는 미술마을프로젝트 등이 그 예다. 낡고 방치되어 있던 마을과 공간들이 새롭게 변모되는 사례들을 어렵지 않게 만날 수 있다. 거리에서 쉽게 접할 수 있는 스트리트 아트의 경우, 미국을 비롯한 유럽 등지에서는 여전히 불법이라는 부정적인 시각이 있기는 하지만 최근에는 인식이 많이 달라졌다.

블레크 르 라(Blek Le Rat), 뱅크시(Banksy), 가이아(Gaia) 등 이름이 많이 알려진 작가들도 많을 뿐더러 그들이 작업한 장소의 경우 관광명소로 각광 받기도 한다. 하지만 지속적으로 활동하는 작가가 고작 다섯 명 안팎인 국내의 경우, 저변이 좁은 것이 사실이다. 작가들 대부분이 불법적 활동으로 작업을 이어가는 경우가 다반사다. 물론 건물주의 허가를 받고 그림을 그리는 이들도 있지만 이 과정도 여간 까다로운 것이 아니다. 따라서 사람들이 없는 밤, 새벽 그리고 인적이 드문 곳을 찾거나 가명을 사용하는 경우가 많다.

가장 대표적인 아티스트로는 종이에 먼저 그림을 그린 다음 풀로 벽에 붙이는 기법으로 유명한 정크하우스(Junkhouse)가 있다. 그는 기존의 스프레이 작업과는 판이하게 다른 작업 형식으로 그만의 독자적인 스타일을 완성시켰다. 또한 글자나 그림 등의 모양을 오려낸 후 그 구멍에 스프레이 페인트를 뿌리는 작업인 스텐실 아트를 하는 ‘나나’는 방대한 양의 작업으로 유명하다. ‘나나는 진짜야’, ‘HATE MYSELF’ 등의 문구를 홍대 인근 곳곳에서 심심찮게 발견할 수 있을 것이다.

이 외에도 ‘Monstet Aram’, ‘Handy’, ‘식스코인’ 등이 꾸준히 작업을 이어가고 있다. 이들의 작업을 촬영해 작업하는 사진가도 있을 정도로 아직은 느리지만 조금씩 국내에서의 스트리트 아트도 그 규모가 확장되고 있다.

서울의 스트리트 아트를 기록하다

2008년부터 스트리트 아트를 기록해온 사진가 김권진은 가방, 옷 브랜드인 브라운 브레스(BrownBreath)의 홍보 사진을 촬영해주면서 스트리트 아트에 관심을 갖게 되었다. 브라운 브레스를 운영하는 이들이 스트리트 아트 작업도 해오고 있었던 것. 함께 거리 곳곳을 돌아다니며 사진으로 기록하기 시작한 5년간의 기록을 <스트리트 아트 서울>이라는 사진집으로 묶어 내기도 했다.

그는 “미술작품이라고 하면 화랑, 갤러리 안에서 접하는 것이 일반적이다. 이와 달리 거리에 그려지는 스트리트 아트를 보면서 색다름을 느꼈다.”고 당시를 회상했다. 촬영을 시작한 초기에는 작품만 온전하게 보이도록 사진을 찍다가 점차 그림이 그려진 장소성에 주목하기 시작했다. 그림의 규모를 보여주기 위해 지나가는 사람과 함께 담기도 하고 그림이 그려진 건물뿐만 아니라 주변의 공간도 함께 보여주는 방식으로 작업을 하고 있다.

여전히 그는 예술작품을 구입하는 컬렉터와 같은 마음으로 홍대, 압구정 등 서울 곳곳을 다니며 스트리트 아트를 사진에 담고 있다. 아직 미국이나 유럽만큼 대중화되진 않았지만, 최근에는 이들을 갤러리로 초대하여 전시를 여는 경우도 있을 정도로 국내에서도 조금씩 변화가 진행되고 있다. 그는 “언제 없어지고 지워질지 모르는 짧은 수명이 안타까웠다. 이를 사진으로 기록하는 일을 통해 그들의 이야기와 메시지를 더욱 많은 이들에게 전할 수 있다는 점에서 내 작업은 의미가 있다.”고 말한다.

여전히 부정적인 시선들이 스트리트 아트를 예술로 인정하지 않지만 길을 걷다 우연히 마주하는 그림은 때론 생각보다 큰 즐거움을 선사한다. 종류와 형식이 다양해지면서 단순히 보고 즐기는 기능도 하지만, 특정 메시지를 통해서 시대를 반영한다는 점에서도 충분히 예술의 기능을 수행하고 있다고 본다. 물론 해결되어야 하는 작업 환경의 문제가 있기는 하지만, 즐기고 느끼는 예술로써 이만하면 충분히 가치가 있지 않을까.