볼 수 있는 차가운 음성, 게르하르트 리히터

2006-04-11

나체의 20대 여인이 다소곳이 계단을 내려오는 모습을 담은 ‘엠마(Ema)’(1966). 머리카락을 느슨하게 묶은 소녀의 뒷모습을 담은 ‘베티(Betty)’(1988). 게르하르트 리히터(Gerhard Richter, 1931~ ) 하면 으레 뒤샹의 ‘계단을 내려오는 나부’(1912)와 종종 비교되는 작품 ‘엠마’와 딸을 애정어린 시선으로 그려낸 ‘베티’가 대표적으로 떠오를 것이다. 국립현대미술관의 ‘독일 현대미술 거장전’은 이처럼 사진 이미지를 회화로 번역하는 리히터의 작품에 익숙한 우리를 그의 작품세계 구석구석과 조우하게 만들고, 동시에 한국에서는 조금 생소한 펭크(A. R. Penck)의 작품을 접할 수 있는 기회를 제공한다. 두 갈래의 갈림길로 나누어진 미술관의 제2전시실은 동독에서 수학하고 서독에서 활동했던 공통점을 지닌 두 작가가 각자 묵묵히 걸어온 독일 현대미술의 노정을 관객 앞에 펼쳐 보인다. 여기서 리히터를 향해 쫓아가보도록 하자.

글 : 김승호•미술평론가 사진제공 : 국립현대미술관 제공

통일 독일 이전 동독 사회주의체제에서 미술대학을 졸업한 리히터는 민주주의 시스템을 채택한 국가에서 제작된 작품들이 총집합한 1959년 카셀 도큐멘타(Kassel Documenta)를 방문하고 큰 충격을 받는다. 이후 그는 표현주의적 성향이 작품의 주를 이루던 동독의 미술 현장을 뒤로 하고 1961년 제3국(구 소련)을 경유하여 서독으로 망명한다. 당시 유럽의 미술계는 앵포르멜(Informel)이 절정에 달하고 있었고, 행위예술이 산발적으로 고개를 들던 시기였다. 추상미술을 자본주의 미술로 치부하던 동독 드레스덴에서 백남준과 요셉 보이스(Joseph Beuys)가 교수로 재직했던 뒤셀도르프 미술대학으로의 이전은 그에게 생경함을 더하였을 것이다. 회화만을 고집하던 그에게 이제 사회주의를 대변하는 리얼리즘과 자본주의를 표방하는 앵포르멜을 동시에 받아들여야만 하는 새로운 과제가 주어진 것이다.

리히터는 1963년 ‘팝과 삶. 자본주의적 리얼리즘을 위한 시위전(Leben mit Pop. Demonstration fuer den Kapitalistischen Realismus)’을 거치면서, 궁극적으로 사진과 회화와의 관계에서 고민의 실마리를 찾아 나섰다. 사진과 회화의 결합은 현대미술에서 작품의 새로운 존재방식이 되었고, 이러한 제작방식은 세계 각국으로 확산되어 1980년대 화두가 되었던 회화의 종말론을 무색하게 만들었다. 사진에게 자리를 내준 회화는 다시금 사진과 결합하여 기나긴 명목을 유지하게 된 것이다. 리히터는 현대미술의 급류를 냉전의 시대, 사회주의와 자본주의를 몸소 겪은 체험 위로 사진과 회화의 관계 모색에 천착하는 작품을 내놓으면서 관류하였다. 이번 전시는 ‘엠마’나 ‘옥토버(Oktober)’ 시리즈가 제외되었음에도 사진의 이미지를 물감으로 번역한 회화에서 시작하여 추상화 작업군에 이르는 다양한 작품들이 전시되고 있어 작가의 예술관을 조망할 수 있는 계기를 마련해 준다.

리히터 전시는 이렇듯 많은 것을 담고 있다. 힐끗 쳐다보고 느낌만을 확인하던 기존의 관찰 방식을 넘어서서 세밀하고 꼼꼼한 주의가 요구된다. 우선 전시실에 들어서면 가장 먼저 서독으로 망명하기 이전에 제작된 ‘해변가에 목욕하는 사람들(Badende am Strand)’(1960)을 마주한다. 화면을 가득 채운 인물, 수영복 차림으로 누워서 책을 보고 있는 여인, 그 뒤로 바다를 바라보고 있는 남자의 시선을 따라가면 확 트인 망망대해가 펼쳐진다. 먼 곳을 바라보는 남성과 보호받고 있는 여성, 이는 서양 회화사에서 흔히 볼 수 있는 전통적인 화면 구조이다. 여기에다 두껍고 둔탁한 외곽선과 거친 붓놀림은 독일 표현주의 회화의 전통이 리히터에게도 명맥을 분명히 이어왔음을 깨닫게 해준다.

이러한 그가 1965년부터는 잡지나 신문에 실린 사진을 단색으로 그려내며 변화를 모색한다. 물론 사진은 이미 아방가르드 미술에서 자주 등장하여 낯설지만은 않다. 그러나 시대양식을 구축하기 위한 하나의 도구로 사용되던 사진이 여기서는 회화와 결탁하여 담론을 형성하게 된 것이다. 리히터는 사진 이미지 차용을 통하여 무엇을 그려야 하는지에 대한 강박관념과 억압에서 탈피할 수 있었고, 또한 언론에 실린 사진을 보이는 그대로 그리는 작업을 통해 주관과 객관 사이의 긴장감에서 벗어나 앵포르멜과 결별할 수 있었다.

사진을 그대로 묘사한 화면을 부드러운 붓을 사용해 일정한 방향으로 지워낸 그의 작업은 1960년대 후반 미국에서 일어난 하이퍼리얼리즘(Hyper-Realism)과도 거리를 갖는다. 지워진 화면은 관객에게 다가서기와 물러나기를 거듭하게 만들면서, 고정된 위치에서 관습적으로 바라보는 기존의 관람 방식으로는 그가 무엇을 그렸는지, 그리고 어떻게 그렸는지를 알 수도 없고 식별도 불가능하게 만들었다. 앤디 워홀(Andy Warhol)이 자본주의사회의 전형적인 사물과 인물을 실크스크린으로 찍어내어 구상회화의 탄생을 도모했다면, 리히터는 언론에 실린 사진과 여행에서 찍은 일상적 이미지를 모노크롬으로 번역하여 구상회화와 사진과의 관계를 탐색했다.

동독에서 수학한 그는 사진 이미지를 차용하여 자본주의를 단색으로 수용하고 이를 부드러운 붓으로 번역하여 회화세계에 들어선다. 양분화의 양상으로 치닫던 유럽의 미술계, 회화가 자신의 위상을 상실하던 1960년대, 사진의 등장으로 말미암아 역할이 더욱 비좁아진 현대 회화에 리히터는 날카롭고 차가운 음성을 첨가한 것이다. 차용된 사진 이미지로 인하여 사라져 간 인물화, 역사화, 풍경화, 정물화, 기록화 등의 장르는 사진의 이미지와 공존할 수 있게 된다. 리히터가 우리에게 시사하는 바는 장르의 구별이 문헌적인 지식일 뿐이라는 점, 사진이 회화의 명성을 침몰시켰다는 것은 비평의 논리라는 점, 추상과 리얼리즘의 구분은 정치적인 이데올로기일 뿐이라는 점이다. 그렇기 때문에 이번 전시는 현대미술에서 이 작가의 입지를 비평과 미술사 그리고 냉전시대의 문맥에서 관찰하게 만든다.

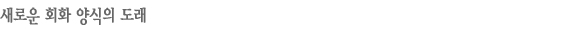

리히터는 1970년 회색그림을 거쳐 1977년 추상의 세계로 들어서면서 추상화의 복귀에 기폭제가 된다. 리얼리즘에서 사진과 회화의 담론으로, 이제는 추상으로 확장된 리히터의 작품세계는 제2의 현대미술에 관한 논의 (제 2의 현대미술. 1990년도에 등장한 이 논쟁의 화두는 회화와 사진 그리고 비디오가 미술의 역사에 어디에 속하는지에 대한 것이다. ZKM의 관장이었던 하인리히 클로츠(Heinrich Klotz)로 발단되어 현재까지 이 논쟁은 끊이질 않고 있다.)를 태동시켰다.

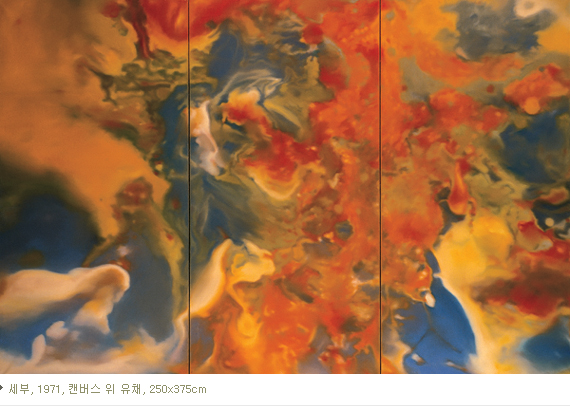

이번 전시에 소개된 작품은 1988년에서 2000년대에 제작된 추상화가 대부분으로 1970년대 리히터의 추상화 작업은 많이 소개되지 않았다. 그러나 모더니즘과 포스트모더니즘에 대한 논쟁이 확산되던 1970년대, 리히터는 두껍고 밝은 색의 추상화를 선보이면서 추상화를 유럽 미술에서 수면 위로 부상시킨다. 모더니즘에서 탄생하고 전쟁으로 인하여 자멸한 유럽 추상이 다시 고개를 든 것이다. 이 시기 해석 불가능한 기호로 화면 구성 법칙을 벗어난 작품을 선보였던 헬무트 페덜래(Helmut Federle)와 비합리적인 화면을 붓으로 그려낸 귄터 페륵(Guenther Foerg)의 작품이 합세하며 유럽 추상의 군을 이룬다.

추상화는 1980년대 북미에서도 등장하여 국제적인 성격을 띠게 된다. 평면성의 한계를 오브제로 풀어내어 화면의 형태를 변형시킨 스텔라(Frank Stella)와 알 수 없는 기호와 단순한 색면으로 추상화의 새로운 국면을 가능하게 한 스켈리(Sean Scully) 등 추상화는 유럽과 북미에 새롭게 등장한 것이다. 칸딘스키(Kandinsky)와 몬드리안(Mondrian)의 추상을 이해하기 위해서는 이론적인 배경이 필수였다면, 복귀한 추상화는 관객에게 보는 즐거움에 훈련된 눈만을 요구했다. 칸딘스키가 독일의 뮌헨 그리고 바이마르와 뎃사우에서 추상화를 구축하고 제자를 양성했다면, 리히터는 동독의 드레스덴에서 붓을 잡았고 서독에서 화가로서의 즐거움을 캔버스에 색으로 응수하였다.

리히터의 화면은 일정한 방향으로 지워져 있다. 동?서독을 거치며 회화 양식을 두루 섭렵한 리히터에게 당면한 문제는 당연히 정체성이었고, 작가의 정체성은 화면으로 발하게 된다. 희미하게 지워진 화면은 작가의 불안감을 가시화한다. 전쟁의 잔학성을 앵포르멜 아래 묻은 분단 독일의 현실을 리히터는 매체에 복합적으로 담아냈다. 그가 무엇을 그렸는지 아틀라스 (Atlas, 리히터는 자신이 차용한 사진의 이미지를 아틀라스에 수록한다. 현재까지 총 2권에 달하는 아틀라스가 출간됐다.)를 뒤져보면 알 수 있지만, 작가의 정체성이 분단된 독일의, 또한 양분화된 현대미술에 닿아 있다는 것은 초창기에서 현재까지 제작된 작품에서 확인되어야 한다.

작가가 자신의 정체성을 매체에서 구체화한다는 것은 동시대 미술에서 흔히 볼 수 있다. 그러나 추상과 리얼리즘이 공존하였던 20세기 초반의 미술 문맥과 전후 정치 이데올로기에 의해 재편된 양식의 분단이 정치 이데올로기뿐이라는 점을 작품으로 증명한 경우는 리히터가 아니고서는 찾아보기 어려울 것이다.

리히터의 전시는 회화가 종말을 고한 것이 아니라 다양한 작품의 존재방식 중 하나라는 것을 증명한다. 우리가 리히터와 펭크의 작품으로 목도하는 것은 역사를 수용하여 긴 호흡으로 제시하는 독일 회화의 특징일 것이다. 안젤름 키퍼(Anselm Kiefer)와 게오르그 바젤리츠(Georg Baselitz)가 그들의 역사를 회화로 풀어내듯이 리히터도 화가로서의 정체성을 피와 논쟁으로 얼룩진 회화사에서 구체화한다. 그리고 우리는 차갑고 냉정한 화가의 음성에 시선을 던지게 된다.