순결한 상처의 미학, 트라우마 권경엽

2011-09-09

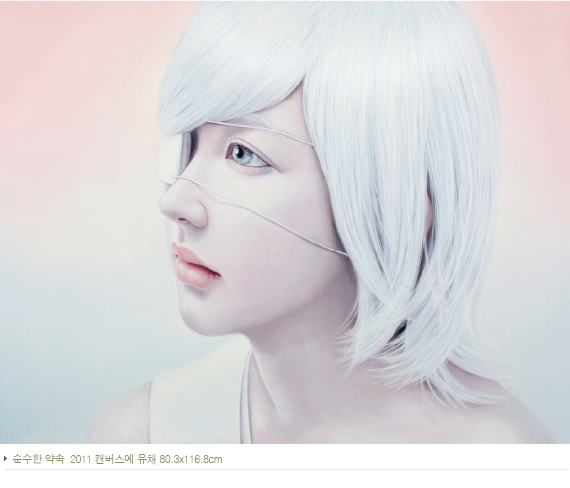

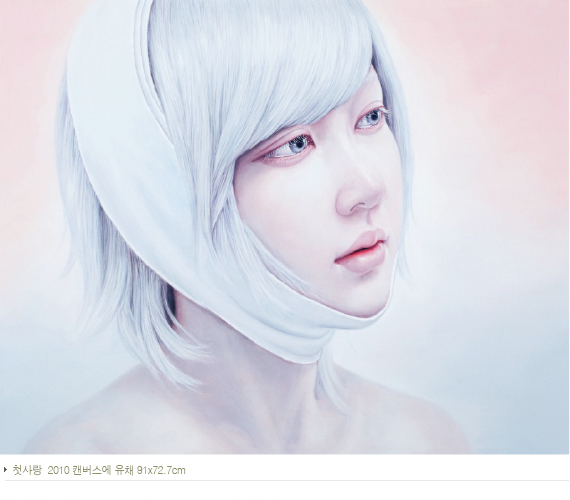

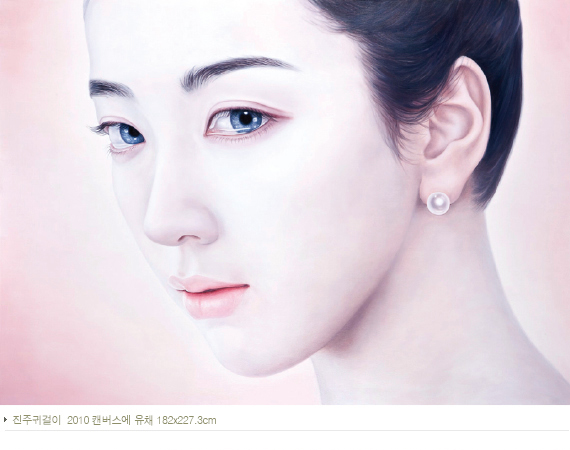

권경엽의 작품은 우리를 애틋하면서도 참을 수 없도록 힘든 미의 세계로 빠져들게 한다. 그 아름다운 세계는 분명 보는 이로 하여금 강한 중독성을 앓게 한다. 그 중독성의 중심에는 가녀리고 병약한 미소녀의 눈빛, 그리고 파스텔 톤의 순결함이 존재한다. 그녀가 극사실의 필치로 치밀하게 그려낸 소녀의 얼굴에는 한없이 투명한 색채의 연분홍 파스텔 톤의 잔잔한 슬픈 표정과 마주한다. 그 깨질듯 여리면서 내면을 파고드는 깊은 눈빛 속에는 누구든 거역 할 수 없는 부드러운 붕대들의 표정에 침몰 당하지 않을 수 없다. 여기에 그녀의 트라우마가 있다.

글 │ 미술평론가 김종근

그녀의 작품들이 가지고 있는 파스텔 톤과 희끗한 붕대, 그것들이 교차하면서 만들어 내는 한없는 기억과 회상속의 얼굴은 언젠가 우리가 한번은 보아왔던 병원 침대의 우울한 기억으로 빠르게 돌려놓는다. 대부분 붕대를 감고 있는 여린 소녀 혹은 중성적인 이미지의 그녀들은 커다란 표정이 없다. 극도로 인내하는 아픔과 비애 등이 내재되어 있을 뿐이다. 안대를 하고 무언가를 응시하는 작품들은 오랜 과거 속으로 다녀오게 함으로서 그녀 자신의 기억들의 층을 서서히 끌어 올린다.

그녀가 네 살 때 가졌던 어릴 적 상처는 그녀를 둘러싼 삶에서 작품에서 가장 큰 트라우마로 보여진다. 권경엽은 그 붕대로 둘러싸인 어린 시절 가졌던 상처에 이제 분명하게 답한다. 그것은 마치 프리다 칼로의 다친 사슴이 보여주는 깊은 상처이며, 오딜롱 르동이 가졌던 불안에 대한 그 아픈 기억의 표현과 다르지 않다. 또한 루이스 부르조아의 정신적 상처도 바로 그런 것이다. 그래서 권경엽의 작품들은 작게 크게 혹은 알게 모르게 이 삶에서 상처 받은 사람들에 관한 보편적 보고서이다.

그에게 그림은 바로 이러한 트라우마를 보듬어주는 카타르시스의 가장 아름다운 대상으로 격상된다. 그것은 그림그리기를 좋아하는 그녀에게 숙명 혹은 운명임이 틀림없다. 어린 시절부터 그림 그리는 것을 좋아한 그녀는 틈만 나면 그림을 그렸고 초등학교시절 그림 잘 그리는 것에 관심과 주목을 받는 게 좋아 늘 그림과 가까워 했다.

그림은 그에게 중요한 ‘놀이’였고 얼굴 그리는 일은 이 때부터 이었다고 한다. 특히 사람의 얼굴을 통해서 감정을 표현하는 것에 그는 대단한 흥미를 가졌다. 그가 예술가가 된 이유이고 재능이다. 잠시 미대 졸업 후 집안 사정으로 화가의 꿈을 포기하고 평범한 회사원으로 보낼 즈음 그는 2006년부터 다시 그림을 그리게 되었다. 그로부터 5년 후 그녀는 아주 분명한 자기 목소리와 색감을 지닌 인기 작가로 불린다.

왜 그림을 그리냐고 묻는다면 그녀는 "그림을 그리기 위해서 그린다."라고 답한다. 다른 작가의 그림을 보면서 자신의 살아있는 정신을 만나고 성찰할 수 있는 시간을 갖는 것을 좋아한다는 권경엽은 나와 다른 것들에 대하여 거울처럼 들여다본다. “사람들은 무의식 속에 감추어 버린 트라우마를 안고 살아가며 인간은 사회화 되는 과정에서 트라우마를 무의식의 저편으로 보내고 감정을 밖으로 드러나지 않게 통제하는 법을 배운다. 내 그림은 그런 현대인들의 내면의 초상, 영적 초상이다.”라고 말한다.

“그림을 그리는 나로서는 그림에 나 자신을 투영시키지만, 그림을 감상하는 사람들은 그 안에 감상자 자신을 투영하는 것이다. 그림을 그릴 때의 나와 그림을 보는 사람이 같은 감정을 느끼는 그 순간이 바로 ‘소통’의 순간일 것이다.” 라고도 한다. 이런 진지하고 간결한 메시지를 추구하는 그의 그림들이 정말 누군가의 시선 속에서 만나 커다란 빛과 광채를 발한다.

그는 ‘치유’라는 것이 미술의 중요한 역할 중 하나라고 생각하는 듯하다. 그는 삶에서 어려움을 겪을 때 비극적인 카라바지오 그림이나 고흐의 자화상, 모딜리아니의 우수에 젖은 여인 그림들을 보면서 위안을 받았다고 회상한다. 궁극적으로 그에게 주어진 예술은 다양한 형식과 가치의 공존을 그림으로 이해한다. 그 후 그에게 남아있는 예술의 근원은 망각이다. 그 망각은 자신이 말하듯이 죽음과 같이 얼어붙은 형상이다.

그러나 엄밀하게 보면 그의 파스텔 톤의 작품들은 망각의 지평을 넘어 또 다른 겨울 풍경을 지칭하고 있다. 탈색되고 정제된 카타르시스가 무엇인지를 한마디로 정의하기는 어려운, 그러나 예술가는 결국 인간의 근본적인 욕구와 욕망을 이야기하여야 한다는 것이 예술인 그에게 지금까지의 아픈 상처에 대한 기억 속에서 머물기보다는 더 비켜 서있고 사회에서 버림받은 소외계층의 사람들의 목소리를 담아내고 싶다는 속내를 드러낸 것은 아름다운 발견이다.

우리가 따뜻하게 품지 못하는 다문화가정의 어린이, 그리고 고아원에서 생활하는 어린이, 희귀병을 앓고 있는 어린이 등을 모티브로 하고 싶다는 열정을 내놓았다. 거기에는 더 나아가 세속적 기준에서 비정상으로 분류되는 사람들, 장애아나 트랜스젠더, 성적소수자에 관한 이야기를 다루어 정상과 비정상의 경계를 허물어뜨리는 작업, 인생의 목적은 최고가 되는 것이 아니라 진정으로 나 자신이 되는 것을 목적으로 삼는 그의 그림에서 많은 사람들이 가슴 아리고 아픈 상처를 수없이 공감하는 이유는 그림을 보는 순간 “가슴 깊은 곳에 내재되어 있는 타나토스와 마주하기 때문”인 것은 사실이다.

이는 수세기에 걸친 화가들이 보여준 가장 값진 예술의 가치이다. 권경엽은 이 상징주의 화가들로부터 이어진 내면의 상처가 주는 회화의 위대한 전통을 사실은 이어받고 있는 것이다. 여전히 그녀가 보여주는 광활한 평면 위에 나비가 날고, 누워 있거나 창백한 풍경속의 붕대를 두른 아픈 그녀의 색조는 창백하다. 그리고 그 기억에서 자유롭지 못한 그녀는 이제 기억과 망각의 차원에서 넘어서고 있다. 나는 그녀가 사람들이 잊어버리고 사는 아름다운 풍경의 울림을 어떻게 붙잡고 살 수 있을지를 다시 물어본다.

그 물음에 지금 그녀는 상실되고 상처 받은 표정에서 아름답게 빛나는 눈빛의 기록으로 나아가고 있다. 언젠가는 퇴색될지 모르는 기억, 다시 잊혀질 익숙하면서도 낯선 망각의 지평 그 세계로 빠져들게 한다. 작가는 단순히 사춘기 소년 소녀의 정신적 외상만을 상징적으로 그리는 것이 아닌, 인간이 삶에서 죽음에 이르는 과정, 인생 그 자체를 절제된 은유로 완결한다. 그것으로 그녀는 마치 하늘 위에 이제 그의 상처를 덮어줄 자유로운 대상들을 흰 옥양목처럼 널어놓고 있다.

다소는 창백한 하늘 위에 떠있는 예쁜 소녀의 우아한 자태. 상징적인 눈의 결정체와 소녀의 조합은 나지막한 표상으로 매우 함축적이고 매혹적인 자태들을 그려냄으로서 예술의 목표에 다다른다. 슬픔을 함께 공유하는 것도 우리가 갖는 기쁜 마음이다. 작가는 우리에게 그녀만의 눈물을 흘릴 듯한 세계를 더 이상 보여주지 않는다. 이것이 바로 그녀가 우리에게 던져주는 낮은 음색의 메시지이며 그의 그림이 우리를 붙드는 매력이다.

연한 핑크빛의 바탕에서 점점 넓어지는 푸르고 부드러운 색감, 권경엽의 작품들은 그 유년의 기억과 트라우마가 교차하는 지점에 진정한 슬픔이 묻어난다. 그리하여 우리 모두가 가지고 상처와 기억의 한 층을 뽑아 올린다. 물론 권경엽은 우리에게 어떤 아무런 이야기도 하지 않는다. 그냥 자신의 감정을 정말 진지하고 조심스럽게 드러낼 뿐이다. 유년의 이야기를 서술하지 않고도 직접적으로 무언가를 말하고 있는 것이다. 왜냐하면 그녀의 작품들은 우리 자신과 이 세계가 창조되었던 순간들의 기억을 같은 움직임 속에서 연출하고 있기 때문이다.

마음을 다독이는 중독적인 색채들의 놀이에서 우리는 그녀 자신이 끊임없이 말하고자 하는 슬픈 눈망울의 또 다른 자신을 발견 한다. 그것이 자아이다. 작가는 부드러운 파스텔 빛 바탕 위에 가녀린 신체와 슬픈 눈망울을 지닌 인물을 종결자 처럼 담아낸다. 그리고 그들의 상처를 치유하고자 한다. 여기서 작품 속 인물들이 감고 있는 붕대는 과거의 아픔을 가진 그녀 자신인지도 모른다.

이제 우리는 그의 색채에 대하여 물어볼 일이다. 왜 연한 은은한 울림을 주는 흰색인가? 그는 이 색채를 백자의 정갈하고 단아한 인상에서 끌어낸다. 곱지만 우아한, 그것은 여자의 인체이고 그것은 백자를 닮았다. 어쩌면 우리는 그의 그림에서 백자를 떠올리지 않을 수도 있다.

다만 그의 내면의 울림과 영혼은 분명 조선의 말없는 백자의 자태를 닮은 것은 결코 우연도 아니다. 그것은 필연일 뿐이다. 권경엽은 지금까지 그리고자 하는 대상을 사진으로 찍은 후 그것을 캔버스로 옮기고 그 과정에서 대상으로 부터 건져 올린 눈빛과 표정에 감정을 실어올리고 더러는 작가의 상상력을 덧붙여 이제 서서히 유럽의 세계로 나아가고 있다.

올 9월에 네덜란드의 문화중심지인 헹겔로(Hengelo)에서 열리는 「HeART Twente Art fair 2011」에 참가하고, 내년 4~6월에는 네덜란드 엔스헤데(Enschede)에서 열리는 그룹전 「The Artery Show 2012」에 참가한다.

우리는 어쩌면 그녀의 작품들을 더 많은 사람들이 공감하는 세계로 나아가는데 부족함이 없다고 생각한다. 그 이유는 그녀의 치열함과 진정성이 그대로 그의 창백한 붕대를 두른 표정에서, 흰 눈 같은 털모자를 눌러쓴 절제미에서 마지막 슬픔이 묻어나기 때문이다.