인연의 실타래 앞에서 제를 지내는 당대의 샤먼

2013-01-02

중국 당나라 시절부터 전해 내려온 ‘붉은 실’의 전설에는 운명의 상대가 인연의 붉은 실로 연결되어있다는 내용이 있다. 운명의 상대와 맺어 준다는 도교의 신, 월하노인이 묶어준다고 여겨지는 ‘운명의 실‘ 설화는 가까운 일본이나 저 멀리 지중해의 그리스 신화에서도 찾아 볼 수 있다. 운명을 주관하는 세 여신 중 운명의 실을 잣는 여신 클로토, 새끼손가락에 자신의 운명의 상대와 이어주는 보이지 않는 붉은 실이 묶여 있다는 일본의 설화. 이들을 마냥 옛 어른들이 꾸며낸 낭만적 ‘전설’로만 치부할 수 없는 이유는, 분명 사람과 사람이 갖게 되는 인연에는 분명 보이지 않는 힘이 작용하는 것이라고 생각될 정도로 절묘하기 때문일 테다. 작가 박혜원은 현대적 샤먼의 모습으로, 인간의 삶과 죽음에 대한 서사와 이를 둘러싼 불가사의한 인연에 관한 개인적 경험에서부터 출발한 고찰을 붉은 실을 매개로 표현한 한다.

글│진정윤 기자

기사 제공│월간 퍼블릭아트 12월호

어렸을 적부터 한국의 민간 토속신앙에서 행하는 다양한 의식들을 직,간접적으로 경험해온 작가는 모든 것에 영혼이 깃들어져 있다는 애니미즘적 사고를 가지고 있다. 그렇기에 작가의 작품들은 제를 지낼 때 영혼이 들어올 수 있도록 창문을 열어놓는 것처럼 열린 창의 이미지를 비추거나, 49일 동안 전시회를 갖거나, 특정 시리즈의 작품의 개수를 아홉수를 상징하는 9점으로 정하는 등 샤머니즘적 요소들이 편재해 있다.

박혜원이 붉은 실과의 인연을 시작하게 된 것은 잠시 예술의 영역으로부터 멀어지기를 원해 어린이 과학교실의 교사로 일하던 시기 과학실습용으로 도착한 누에고치를 접하게 되면서 부터다. 자신의 몸에서부터 자라나온 실로 몸을 감싸 그 안에서 다시 새로운 존재로 거듭나는 누에와, 여성의 자궁처럼 기능하는 누에고치와 마주한 작가는, 그 속에서 나이테처럼 차곡차곡 누적되고 자라는 인간의 삶을 목격했다고 한다. 그리하여 붉은 실을 뜨개질로 떠서 개인의 삶을 표현하는 것에서부터 출발한 박혜원의 세계는 속세의 다양한 인연들을 표현하기에 이른다. 그것은 연인과 연인 사이의 인연일 수도 있고, 혈연지간에 있는 친족들과의 인연이 될 수도 있으며, 전생에 맺었던 인연이나 사람과 동물사이의 인연일 수도 있다.

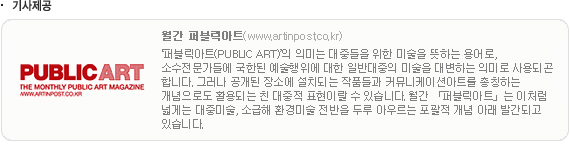

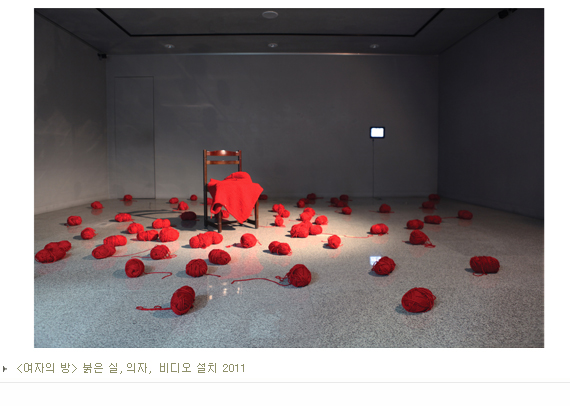

작가가 이렇듯 다채로운 인연의 이야기를 풀어나가게 된 기원은 자신의 삶에서 가장 가까웠던 이들과의 인연이 갑작스러운 죽음으로서 깨어지게 되면서부터다. 그때 작가가 겪었던 크나큰 상실감과 불안정한 감정들은 2011년 작인 '인연이 끝나던 날', '49일'과 같은 작업들을 낳았으며 이들은 작가의 상실감을 메워줌과 동시에 관객들과 개인적 경험을 통해 공감대를 형성한다. '인연이 끝나던 날'은 인간이 일생동안 겪는 ‘인연의 단절’을 주제로 했으며, '49일'은 죽음으로써 끊어진 인연, 떠나가 버린 영혼과 그 뒤에 남겨진 이들을 위한 위령제적인 작품이다. 도상 속 작가의 세계는 항상 붉은색과 검은색이 대치되어 나타나는데, 붉은색은 생명과 인연을 상징하고 검은색은 죽음을 대변한다. 작가는 마치 이것이 자신의 개인적 경험에서 우러나온 결과물이라는 것을 주장하듯 자신의 모습을 사진작품들 속에 개입시키는데, 각 작품들 속에서 절대자 ‘샤먼’의 존재로 등장해 ‘삶과 죽음이 항상 곁에 있음을 기억하라‘는 메시지를 관객들에게 전달한다.

올해 들어 작가의 작품에서는 본인의 이미지가 점차적으로 사라지기 시작했는데, 박혜원의 최근작 '한낮 꿈'은 장자의 호접몽을 바탕으로 한 내러티브를 담고 있는 작품으로, 생명을 나타내는 붉은 실 뭉치들과 죽음을 상징하는 벗은 신과 옷가지가 눈 쌓인 자작나무 숲을 배경으로 한 서사로 구성되어있다. 한낮의 꿈, 또는 한낱 꿈이라는 중위적인 의미를 담고 있는 제목은 장자가 ‘꿈에서 본 나비가 나인지, 아니면 내가 나비 꿈을 꾸고 있는 것인지 모르겠다’ 고 말한 것, 또는 한낱 일장춘몽처럼 한꺼번에 녹아내려 흔적도 없이 사라지는 눈과 같은 인간의 삶이 은유적으로 표현됐다.

작가의 작품들의 근간이 된 경험들은 지극히 개인적인 기억들이지만, 어느 누구든지 공감할 수 있는 보편적인 기억들의 모음이다. 박혜원은 삶의 스펙트럼 상에서 발생하는 인연의 끊어짐을 가시화하여 동일한 고통이 공평하게 주어진 모든 이들과 경험을 공유하고 또 이를 추억하는 제사 의식을 진행한다. 사람은 누구나 살면서 지속적으로 유지했던 인연들이 끊어짐을 경험하게 되고 또 그것을 애도한다. 인간의 생태에서 삶과 죽음은 두루두루 공평한 존재이며 이 섭리로부터 피할 수 있는 이는 존재하지 않는다. 그렇기에 이별을 경험해 슬픔에 잠긴 경험이 있는 이들이라면 누구든지 작가의 도상 속 위령제에 담긴 슬픔의 무게에 공감하고 자신의 일부분으로서 받아들일 수 있게 되는 것이다.