영화감독 팀 버튼(Tim Burton)

2013-01-31

이른바 “버트네스크(Burtonesque, 버튼양식)”라 불리는 팀 버튼의 세계관은, ‘독보적’이라고 말하기에 새삼스럽고, ‘괴이하다’ 하기에는 너무나 평이해졌다. 그가 25년간 선보인 14편의 영화가 전 세계의 사랑을 받은 만큼 그의 스타일은 이제 더 이상 그만의 것이 아니기 때문이다. 많은 추종자가 생겨났고 아류를 남기고 있는 게 사실이다.

기괴하고 우울한 그의 캐릭터들은 미워하기엔 너무나 사랑스럽다. 그가 쓴 시나리오에서 주인공들은 어떤 불가피한 이유 때문에 외면당하지만 이내 주변 인식을 뒤바꾸고 세상을 변혁시킨다. 이들 대부분은 신체적인 결함을 가지고 있거나, 태생부터 ‘어둠의 자식’이지만 늘 밝은 세상에 나오려 애쓴다. 꾸준히 그러기도 힘들 터인데 외부 시나리오가 아닌 이상 팀 버튼의 작품은 하나 같이 그렇다. 이들의 탄생 배경이 늘 궁금하던 터에, 그의 아트웍을 감상할 수 있는 기회가 생겼다.

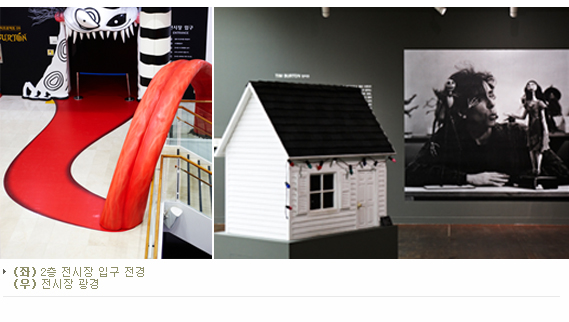

2009년 MoMA에서 열려 역대 세 번째로 많은 관람객을 동원했던 '팀 버튼'전이 한국에 소개된 것이다. 뉴욕, 멜버른, 파리 등 전 세계를 순회한 이 전시는 마지막 종착지로 서울시립미술관을 택했다. 지난 12월 11일, 미술관에서 그를 만나봤다.

글│이정헌 기자

기사 제공│퍼블릭아트

“내 머릿속을 보여주는 느낌”

지금은 영화계에서 하나의 아이콘이 됐지만, 팀 버튼은 본디 ‘그림쟁이’다. 이 점은 누구도 부인할 수 없을 것이다. 유년기부터 계속된 그의 드로잉은 헤아릴 수 없는 지경에 이르렀다. “저의 모든 것의 시작과 끝이 드로잉이지요. 이렇게 공개하려고 그렸던 게 아니에요. MoMA에서 큐레이터들이 스튜디오에 들이닥치기 전까지 어디에 어떻게 있는지도 몰랐어요.” 전시를 위해 그린 그림은 단 한 점도 없다. '팀 버튼'전의 전시작들은, 유년시절 디즈니에 보냈다 거절당한 그림부터, 대학시절 그림, 영화감독 데뷔 후 아이디어 스케치까지로 방대하다. “처음 전시 제의를 받았을 때 고사했어요. 그런데 MoMA가 정말 끈질겼어요. 그들이 제 스튜디오를 샅샅이 뒤진 덕분에 예전 그림은 많이 찾았지만.”

지금도 그는 휴가 때나 일이 잘 안 풀릴 때, ‘드로잉 휴가’를 떠난다. “전화벨은 끝없이 울리고, 매일 피곤”한 상황 속에서 어른이 되어버린 자신을 되돌리기 위한 방편이다. 연락을 끊은 채 스케치북과 펜을 들고 어느 호텔에 들어간다. 그리고는 며칠이고 쉬면서 그림만 그린다. “대부분은 영화와 관련된 것들이기도 하지만, 드로잉은 어린시절로 돌아가는 느낌을 들게 해요. 재충전하는 느낌이지요.”

전시장에 선보이는 작품만 860점이다. 영화감독인 그에게 미술관에서의 전시는 다른 의미로 다가올 듯 보였다. “아직도 부끄러워요. 전시장에 있으면 희한한 감정에 사로 잡혀요. 그림은 영화와 달리 진짜 내 머릿속을 보여주는 느낌이라서 그런 것 같아요.”

“작품은 모두 나의 이야기”

전 세계의 사랑을 받는 기괴하고도 사랑스런 캐릭터들은 어떻게 탄생한 걸까? '크리스마스의 악몽'의 주인공 잭과 '가위손'의 에드워드를 스케치한 그림을 보고 있으면, 당시 영화를 접했던 10대 때의 감성이 떠오른다. 그 캐릭터에 감정이입을 하던 때를 말이다. 기자뿐이 아니리라. 기자간담회 날, 타매체의 많은 기자들이 스스로 팀 버튼의 팬이었음을 고백하기도 했다. 그의 작품과 그의 그림이 왜 그토록 많은 지지를 받고 있는 걸까? “작품은 모두 나의 이야기입니다. 유년기의 이야기도 많고요. 그렇지만 작품의 이야기들이 나에게만 국한 되지 않다고 생각해요. 유년기의 창의력은 누구나 있으니 공감도 쉽게 되는 것일 테고요.”

불치병에 걸린 아버지의 어린 시절부터 일대기를 쫓는 아들의 이야기를 그린 '빅피쉬'. 이 영화 제작 전, 실제로 팀 버튼의 부친이 사망했다. 그는 당시 뭔가를 느꼈다고 전한다. “어린 시절로 남아있는 게 아니고, ‘어린아이의 시각을 가져라!’”라는 것. 많은 이들이 그의 작품에 공감을 하는 이유는, 전시작에서도 나타났듯이 유년기부터 그림의 소재가 거의 동일하기 때문에 관람객들의 잊었던 유년시절을 떠올리게 해주기 때문일 것이다.

영화의 원천은 드로잉, 드로잉의 원천은 영화

“사람들이 팀 버튼이라고 하면 ‘악몽’을 곧잘 떠올리지요. 괴상한 양반이라고. 그런 내게 악몽이 있다면 학교입니다.” 그가 나온 학교 칼아츠(Cal Arts)는 디즈니나 드림웍스, 픽사의 수많은 애니메이터를 낳은 학교다. 지금은 한국 학생이 절반이라지만, 팀 버튼이 칼아츠를 다닐 때만 해도 그곳은 엘리트 양성소 역할을 했다. 그 학교를 나오기만 하면 앞날은 탄탄한 셈이었다. 실제로 현재 세계적인 애니메이션, 게임 스튜디오의 감독들이 거의 대부분 이 학교 출신이다.

당시 칼아츠는 디즈니와 긴밀한 관계를 유지하고 있었기에, 팀 버튼은 별종 취급을 받았다. 예쁘고 상큼한 걸 못 그려 안달인 학생들과 그러한 셀 애니메이션(Cell Animation)을 가르치던 교수들에게 그는 눈엣가시였을 터. 팀 버튼은 칼아츠 1학년 때부터 흑백의 화면에 각지고 침울한 어둠이 가득한 애니메이션을 제작하거나 컬트적인 단편 영화를 제작했다.

특히 스톱모션 기법을 사용한 애니메이션에 관심이 많았는데, 이는 이후에 '크리스마스의 악몽'이나 '프랑켄위니' 등을 만드는 토대가 된다. 스톱모션 애니메이션은 1초에 24번이나 손으로 일일이 인형을 만져야하는 고된 작업으로 아무리 신경을 써도 어쩔 수 없이 끊기는 영상을 출력하게 된다.(이 점이 스톱모션의 매력이기도 하다)

“'지킬박사와 하이드'(1920, 1931)나 옛 공포영화에서 영감을 얻었다”고 할만큼, 당시 그는 애니메이션보다 1900년대 초반에 만들어진 흑백무성 영화에 큰 관심을 가졌다. 스톱모션처럼 뚝뚝 끊기는 영상과 강렬한 화면대비, 흑백으로 이루어진 영상은 그에게 큰 영향을 줬다. 대학 졸업시절 제작한 단편 애니메이션 '빈센트'가 그 적절한 예다. 드로잉 역시 기괴한 캐릭터가 탄생하기 시작한 대학시절 그의 관심은 단연 괴기스런 영화였던 것이다.

“나에겐 스토리와 영상이 섞여있는 영화가 소설이나 그림보다 더 쉽게 다가온다.” ‘그림쟁이’가 되지 않은 까닭은 이렇다. ‘영화가 더 재밌으니까.’ 그는 아직도 그림과 영화를 오가고 있다. 그림에서 영화가 나오고, 영화는 다시 그의 그림의 모태가 된다. 그가 전시장에서 느꼈다는 희한한 느낌, 벌거벗겨진 느낌은 아마도 두 장르 사이의 이질적이면서도 동시에 동질적인 면모가 있기 때문일 것이다. 영화나 그림 모두 그의 작품이지만, 연출과 편집되지 않은 그림이 보다 날 것의 느낌이었기 때문이 아닐는지.

‘버트네스크’ 전시이기도 한 '팀 버튼'전은 서울시립미술관 전시를 끝으로 막을 내린다. 그의 전시가 시사하는 바는 저마다 다양할 테다. 가장 큰 의의를 생각해보자면, ‘한 개인의 독특한 사고방식이 여러 사람에게 전달되어 공감을 얻어내기 전에, 개인의 머릿속엔 어떤 사고가 오가는가’를 확인할 수 있는 것이 아닐까.