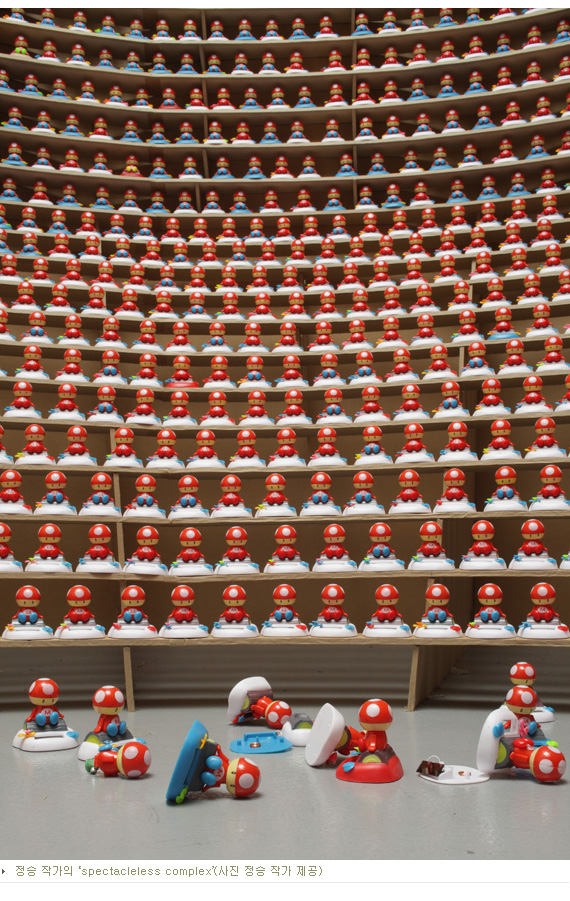

‘노호혼’이 말하는 이 사회의 콤플렉스

2011-02-25

좌우로 고개를 까딱이는 작은 인형. 일정한 간격에 맞춰 오른쪽으로 왼쪽으로 고개를 까딱까딱 한다. 짧게 뻗은 다리 아래 작은 창. 그리로 들어오는 빛을 먹고 움직이는 이 인형들의 원형은 ‘노호혼’이다. 아무 일도 하지 않으면서 무위도식 한다는 의미를 지닌, 일본에서 개발된 인형이다. 수많은 ‘노호혼’ 인형들이 선반에 앉아 고개만 까딱까딱한다. 그러다 하나씩, 둘씩 아래로 ‘추락’한다.

에디터 | 최유진(yjchoi@jungle.co.kr)

콤플렉스는 현실적인 행동이나 지각에 영향을 미치는 무의식적, 감정적 관념이라 정의된다. 인간은 자신에게 결여되었다고 생각하는 것에 대해 콤플렉스를 느끼기도 하고 이러한 감정은 모든 생각과 행동에 영향을 미치기도 한다. 개인적인 콤플렉스는 노력과 치료 등을 통해 개선, 극복되기도 하지만 한 사람의 힘으로 변화되지 않는, 변화시킬 수 없는 사회적 콤플렉스도 있다. 우리사회의, 현대의, 현대인의 콤플렉스. 말없이 고개만 까딱이는 작은 노호혼 인형들이 말하는 것이 바로 이것이다.

작가 정승의 작품 앞에 서면 가장 먼저 소리에 압도된다. 인형의 움직임이 만드는 ‘까딱까딱’ 하는 소리는 시계 소리보다 작지만 2,000개나 되는 인형들이 만들어내는 것은 소리라기보다 웅장함이다. 손바닥 보다 작은 이 인형들은 모여서 작은 움직임과 소리는 무엇을 전하는 것일까.

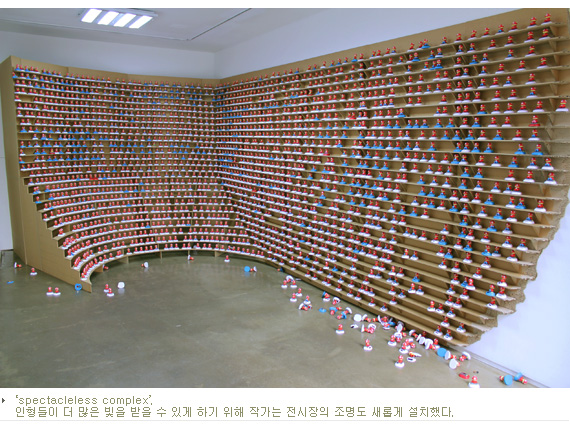

“작품의 제목이 ‘spectacleless complex’예요. 현대도시사회의 시스템, 그 안에서 벌어지는 인간들의 콤플렉스에 대한 이야기입니다. 여기 인형들이 앉아 있는 곳은 원형극장을 모티브로 만들어진 세트예요. 그 위에 의인화된 오브제를 올려놓은 것이죠. 관객들을 연상시키지만 원형극장 중앙에서 보일 스펙터클은 빠져있어요. 콘텐츠보다 콘텐츠를 만들어내는 시스템만 비대해져가는 것이 현대사회에 대한 제 느낌입니다. 인간의 편리를 위해 만들어진 것들에 인간이 갇혀 옴짝달싹 못하는 상태 같은 거죠. 제가 성장기에 좋은 거라고 배운 것은 개성 존중, 자유주의적 사고, 이런 거였는데 지금은 한 가지가 되어버렸어요. 채 20년도 안된 시간동안 한 사람, 한 인간의 행복의 기준 자체가 너무 많이 바뀌어 버렸습니다. 모든 사람들, 모든 사회가 어떻게 하면 성공할 수 있을까 생각해요. 제가 꿈꿨던 사회하고는 정 반대의 모습으로 가고 있어요. 시스템 자체가 그렇게 될 수밖에 없고요.” 그야말로 콤플렉스다. 복잡하고 다단하며 다 알면서도 벗어날 수 없는 우리 모두의 콤플렉스다. 잘난 사람, 못난 사람 할 것 없이 우리는 모두 한 길로, 하나의 목적을 향해 가고 있다, 그것이 원치 않는 길임을 알면서도. “몰라서, 잘못 선택해서 그리로 가는 것이 아니라, 갈 수 밖에 없는 현실이잖아요. 비판하면서도 동조하는 입장 같은 거요.”

처음 이 녀석들과 대면했을 때 느꼈던 뭔가 압도당하는 느낌이 바로 그런 것이 아닐까. 순식간에 휩쓸려 버리는 것. 2009년에 그가 개인전에서 보여준 원형 틀 안에서 맴도는 자전거를 탄 인형들의 움직임처럼, 현대인은 제 자리에서 열심히 페달을 밟고 있다. 아무리 뛰어도 움직이지 않는 러닝머신 위를 달리는 것처럼.

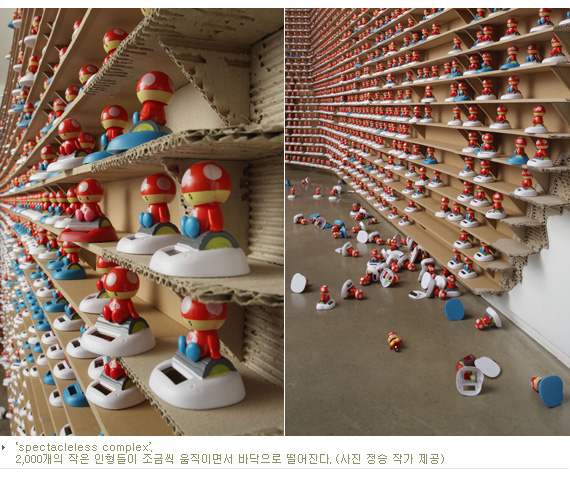

인형들은 줄을 지어 나란히 앉아있는 것 같지만 간격과 각도가 모두 제각각이다. 모두 똑같이 앉아있었던 인형들은 각자 움직임의 크기와 세기, 빛의 흡수량, 위치에 따라 조금씩, 조금씩 이동 아닌 이동을 하고, 결국 몇몇의 인형들은 바닥으로 떨어졌다. 부서져버린 인형도 있다. “인형이 스스로 떨어지는 것을 제작과정에서 우연히 발견했어요. 인형이 떨어지는 것은 ‘추락’하는 겁니다. 처음엔 줄을 맞춰 나란히 있던 인형들이 하나씩 떨어지기 시작해 점차 시간이 갈수록 늘어납니다. 떨어지지 않게 고정시킬 수 있지만 떨어지는 것 자체가 이 작업을 완전하게 ‘완성’시켜줬어요.” 관람객 중에는 떨어진 인형을 제자리에 놓아주는 사람도 있다. 그러나 점차 많은 인형들이 바닥에 떨어지면서 작품의 의도라는 것을 이해해 간다.

작가는 이 작업을 위해 1년이라는 시간동안 노호혼 인형을 묵혔다. “이 작업뿐만이 아니라 늘 그래요. 마음에 들면 일단 갖고 있으면서 시간을 두고 생각하죠. 두 개의 노호혼 인형을 창가에 두고 지내다 머릿속에 맴돌던 시스템과 인형들이 하나가 됐어요.”

빨간 바탕에 흰 땡땡이가 있는 모자를 쓴 인형은 중립적 입장을 취하기 위한 작가의 선택이었다. 그는 수많은 ‘노호혼’ 인형 중에서 현대인의 이야기가 변질되지 않게 하기 위해 최대한 인간을 닮은, 그러나 ‘노호혼’인 이 인형을 택했다.

다 똑같아 보이지만 인형들은 조금씩 다르다. 형태는 같지만 자세히 보면 위치에 따라 색이 다른 부품들을 발견할 수 있다. “저도 그 점들을 발견하면서 재미있었어요. made in china의 특징이기도 하고요. 과거 프랑스에 있을 때 봤던 한 TV프로그램이 생각납니다. 부정적인 시각으로 취재한 중국에 관한 이야기였어요. 거대한 중국 시장에 대한 두려움 때문이었겠죠. 매우 열악한 환경에서 작업하는 중국인들의 모습을 보여주었는데 그러한 유럽인들의 시각에 대해 같은 아시아인으로써 화가 나기도, 안타깝기도 했습니다. 작업을 하면서 그러한 노동자들의 모습도 떠오르고, 현대사회와 시스템에 대한 많은 생각들이 겹쳐졌어요.”

인형들의 작은 움직임이 만들어내는 소리는 “조용한 함성”이다. “열광은 아니고, 여러 사람의 일상에서의 작은 소리들이 모여 만들어 내는 함성이요. 그것을 받아들이고 강조하고 싶었습니다.”

이 인형들이 가장 많이 떨어지는 시간은 주로 낮 한시 경이다. 갤러리 안으로 쏟아지는 볕이 강해지면서 더 많은 인형들이 움직이기 시작한다. 우리도 언제 우르르 ‘추락’할지 모른다. 우리가 떨어지면 누군가 주워 올려줄 사람이 있을까.

‘Idea of complex_part Ⅱ’ 정승 전, Gallery b'one에서 3월 6일까지.